引子

最初,这本书计划是只选择写六十岁以上的人,不是有意怠慢青春年少或者年富力强,因为我心底的感觉,阅读是被岁月熬出来的老汤,检索过去大抵还不是年轻人的事。

后来,有了黄珂、樊响他们这些年轻人的参照,也就给予了我们另样的观察,阅读的方式已经不仅限于我们的书房和书桌,它更多的或许在琐屑的日子里,是在人的行走之间。

我们存在不同,恰好是因为这样的不同,阅读才有理由传续。我们又深刻地契合,因为书诠释着我们古老遥远的内心和宁静从容的诗意存在。

——齐岸青

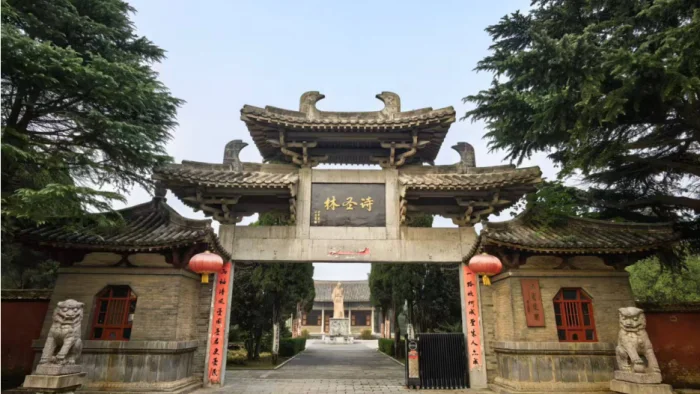

黄珂 石战杰 摄影

我和黄珂交谈是坐在他用陶土烧制的茶台前进行的,编选这本书时,我才知道寻找写作者某种程度上比定夺受访者更为困难,愿意动笔的人越来越少,码字是个苦命差事。也许是黄珂内心之苛,他没有找到写他作业的人。

2019年,黄珂的工作室遭遇拆迁,拆除的限令非常急促而坚定,他突然发现艺术和个体原来很苍白,自己随之成为一个孱弱的城市落荒者。曾经有半年的时间,他发疯似的四处奔波,还想再搞起来一个工作室,但口袋里的散碎银两实在无法补给艺术所需的粮草,他索性不再把工作室放在心上,就在这朋友提供的几间小房里读书、喝茶,没有窑烧了,就和往日里一些自己烧过的器物作品相伴。

玩泥巴的时候少了,反倒静下来去触摸一些以往较少顾及的典籍文献,他忙着给我选他最近读的书籍,一套试图囊括儒释道经典文献的丛书,这些苦涩的书,我是很少去读,他说他有些入迷了。

黄珂交谈时的样子很安静,语速也慢,和他的年龄不符,但凡涉及艺术,你又能读出他的坚韧和激切来。茶余,他突然露出些许羞涩乃至有点怯生的微笑,说:我有一个奢望,想您能来写我,不知道能不能实现?他说话的那一刻,夕阳正好,无法言喻的红色从宽大的窗户涌进来,把我们两个包裹在斑驳的光影之中,这般金色的暖意给人莫名的感动,我怔了许久,说:我……看看时间……试试!

不是作态。第一次与他坐在一起,况且我实在缺乏对当下青年人阅读状态的了解。

黄珂出生在以烧造钧瓷而声名远播的禹州市。禹州也曾是战国七雄韩国的都城,当时叫阳翟。

少年时光,沉陷在满眼铜红釉土之中的黄珂,没有被陶瓷色相浸润感染,而是每每看着这种涂抹浓郁颜色却又与生活没有关系的器物,深感茫然,他自己说甚至于有些厌恶。他挣扎着试图让自己摆脱烧造的暗影,但脚下却似乎无法走出神屋的黏土,如今,他才蒙胧意识到那时候的自己,是用另外一种方式寻求瓷器在生活中的意义。

对于泥和釉来说,黄珂是它的水与火,相互黏结、涂抹、烧造,互为因果存在。

1996年黄珂考入景德镇陶瓷学院雕塑专业学习。求学期间,黄珂也没有改变他对陶瓷本身的偏见。毕业后,供职于郑州市环境雕塑建设研究所。但后来城市雕塑工程建设的公共属性,和他艺术创作的个体意识又产生矛盾,黄珂很难调和内心的纠结,他又选择了放逐自己。

很长时间,他让自己处于一个孤独状态,变成一个阅读者,一个游走者,一个为夫为父的生活者。

直到2012年,一次偶然的机会,他在朋友陶瓷工作室给自己制作了一块“砖”。他第一次在制作陶艺的过程中体验到了一种欣慰。制陶过程中的独立、自由与想法实现的完整性、简易性让他着迷。也就是这样的突如其来的行为,让他建立一个后来又被拆除的陶瓷工作室。在这里,选土、拉坯、装窑、着釉、烧制等等,他原本拒绝的东西,现在统统变成一发不可收的宣泄。

策展人郭景涵大致描述过黄珂的蜕变:他总是充满各种焦虑、孤独。他望着抑郁的天空,总感到有一种莫名的东西不断地刺痛着他的心脏,呼唤着他的灵魂。

偶然间把玩泥土时自由自在的体验和窑炉燃烧时心神不定的期待所带来的奇特感受,搅动了他的思绪,唤醒了几十年内心那片泥泞,三十多年来,他第一次爆发,而且一发不可收,“砖”“山石”“玉器”“佛”“柱式”“城池”等等图式,驱散着焦虑的情怀,解开积郁的心结,他生命里的潜能有了新的超越和顿悟。

我是想许多人经年劳碌到最后依旧终止于劳碌,黄珂在天赋的意义上,算是幸运的宠儿。

黄珂以为“砖”是孤立渺小的,看起来无足轻重,但任何墙壁,乃至长城的所有意义就在于这些无意义的砖块组成。“砖”是抚平他个人内心焦躁的安静剂,也是他对生存文明内化认知的基石,他做了很多不同的“砖”。作品“山石”系列,来自远古的情怀,也是草根文化对文人精神的当下解读;“佛”系列,是黄珂陶艺作品无法绕过的母题,他借用考古遗迹的佛造像表达,以此转换成心灵的念想;“玉器”系列,是将古老的玉物扩展成现实社会的装饰物,犹如重器;“柱式”图腾,神似阳刚之气的写生之物,或阴柔曲线之所,这隐藏其中的秘密流露他对神祇的崇敬;“城池”系列,像是以上所有“作品”聚合之后的灵魂模型,成为内心圆满而身心独立的写照。黄珂用粗粝野性的匣钵泥和亦真亦幻的钧釉传递他的思想和情感,相由心生,慢慢欣赏这些无拘无束且令人神清气爽的大小器物,无疑能捕捉到黄珂的心灵气象。

2016年,河南博物院的陶瓷双年展给了黄珂展示自己的机会。这个由二十二个国家、四十八位艺术家组成的作品展,策展人为法国著名艺术评论家温蒂·格瑞斯,需要在深厚陶瓷传统技艺中找到一个崭新的对话和公共表达,她选择了有城市雕塑和陶艺烧制经历的黄珂。

黄珂的创作准备,除了补读关于现代艺术与后现代艺术的书,就是考察和交流。他为此咨询时任联合国教科文国际陶艺学会主席考夫曼先生:“陶瓷作为一种历史悠久的传统材料,如何在当代艺术领域理解、使用?”考夫曼回答简单概括:“就是利用自己对陶瓷这种材料的感受为基础,并且,这种感受有独特的视角与实现想法的方法。”

黄珂的感受直接指向神屋的裸烧技艺,标的物居然是当地工匠侯氏家庭作坊里用传统烧制的砂锅。他从砂锅制作过程中读出了材料粗粝的质感和极度富有摇滚乐的色彩,他神奇妙用,把这种材料粗粝、破裂形成的不完整视觉感与器物的廉价感,和中国最具礼仪色彩和温润和谐象征的玉器联系对比。砂器的廉价感与侯氏家族的人文关系中具有双重性和具象性,使得材料价值更具明确的现实隐喻。玉器作为中国文化最具信仰符号的物质存在,其精神价值表达更是毋庸置疑。两者构成绝妙的现代与传统的对话,想法建立了,剩下做的就是合适的尺寸与视觉形态上的一致。

最终,黄珂的由两千五百个粗糙、廉价的砂锅制成的“玉璧盘”,放置在河南博物院广场的中轴线上,成为当时双年展的热门话题。

黄珂给自己简历上标明的是独立艺术家,他用这样的方式注解自己的自由。其实他没有给自己设计一条成为社会传统艺术路径,他更多在意的是陶瓷这玩意儿在日常生活中的结果。

黄珂更多的作品都是专注在日常生活用品,他想给自己、给家、给朋友做中意的茶食器皿,就会随意上手,在直接手捏塑造器物时丰富了对泥土的认知,手下泥土的干湿、粗糙与细腻都变得具有生命弹性,成为生活的愉悦。这形态各异的器物慢慢充实了家里的橱柜、餐桌、茶桌。但是这些卖又舍不得、留又用不下的存在,往往又成为生活中的尴尬,丰腴饱满的艺术想象,和骨骼嶙峋的现实是很多艺术家普遍的问题。

传统工艺创作者的想象构思要和使用者形成共感才是真谛。

那时,上幼儿园的女儿时常闯进他的工作室。女儿在茶桌上拿围棋摆一些图案,茶桌便不是茶桌;把茶盘中的杯子清空,然后贴上她的贴画,茶盘不再是茶盘。这些具有功能的东西在她眼中都是可以拿捏的玩具,立场变了,语境变了,看待事物的方式也会转变。因为这些启示,黄珂设计了由钧瓷与金属结合而成的桌子、茶几、条案,拓展了钧瓷材料的重新利用空间,他用传统形态的仿古钧瓷,放置在“桌面”下意味着“放弃”,又把女儿的一些玩耍的行为产物放置在桌面上显示生活的“珍视”。

女儿的天真无疑消解了常识,这种儿童时代玩物的生动性无疑击中了传统认知堆砌的墙,不经意的、幼稚的独立精神构成了黄珂艺术追求中的另一个镜像。

黄珂是属于陶瓷的,但他本性中始终又是叛逆的,他们这代人不习惯别人灌注的东西,他们信奉的一定要在痛苦的自省和迷茫的摸索中自己寻找,有了这个救赎自己的过程,形成他的自觉之后,他才会拥抱生活。

谈及阅读,黄珂坦承自己的缺失,他说自己很愿意像《中庸》所说的去“博学之、审问之、慎思之、明辨之、笃行之”。总之,艺术本身就是自己的救赎,读书则是让自己回到内心。

我的感慨是,读了许多年的书,不同岁月和年代都有过不同的感受和概括,及至如今,其实什么都没有了,抵达目的地也不再重要,书只是你床头、脚头和便器边手台上的什物,想躲也躲不过的东西。

在和黄珂、樊响交谈时,我真切地体会,他们不可能再像我们那样阅读,我们习惯把自己待着的家和去处都堆满纸质的书,看与不看,姿态是有的。再配置些书画香茶之类,文人墨客的模样就齐备了。我的自嘲不是对自己的嫌弃,这也是我们生活真实的阅读状态,我乐意,我保持。我们的阅读是坐着的,年轻人的阅读是游走而前行的。

黄珂

黄珂1978年生于河南禹州。艺术家,联合国教科文组织国际陶艺学会(IAC)会员,在河南陶瓷馆举办“回到内心”个人陶瓷艺术作品展,现供职于郑州市环境雕塑建设研究所。

(《郑州阅读》由河南文艺出版社2023年9月出版)

统筹:梁冰

编辑:蔡胜文

本文(包括但不限于文字、图片、音乐、视频等)版权归正观传媒科技(河南)有限公司所有,未经正观传媒科技(河南)有限公司授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。如需转载本文,请后台联系取得授权,并应在授权范围内使用,同时注明来源正观新闻及原作者,并不得将本文提供给任何第三方。

正观传媒科技(河南)有限公司保留追究侵权者法律责任的权利

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版