引子

胡霞的文字读起来,让人很舒适,读着便想去沏一杯茶,坐在水边的杨柳树下,风吹过,有些细细摇曳着的疏影。这一切又兄瘦骨但未必嶙峋、飘逸却并非挺拔的身姿很是妥帖,构成了略具民国文人身姿的意象。

见到何频先生的身影是在不少年前,在我妻子开的一间小小的书屋里,妻子进书时选择很挑剔,只卖些很多人不愿意卖的古僻的文化的书,那间书屋曾是很多我的前辈或朋友流连的地方,王大海、庞嘉季、刘思、南丁、段荃法、张一弓、张斌……我偶尔去时见过何频的身影,初时并不相识,看他寻书的样子,我给妻子说,这是个真真读书的人,但我也从来没有打扰过他。

后来我们认识了,偶尔也会聚在一起,他依然很安静的样子,给了我们不少读书的坚定。胡霞的文字也有很多何频文字的气韵,这是我没有料到的。

——齐岸青

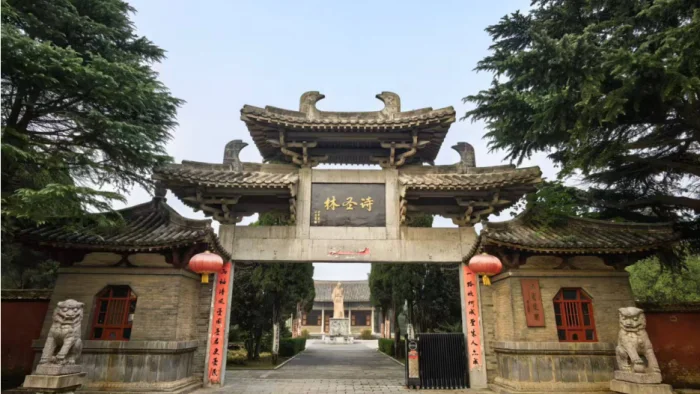

何频 石战杰 摄影

与何频先生的会面在东风渠畔,是渠北首过惠济与黄河相接壤的地方,这里草木葳蕤、杂花生树,绿色正浓。茶过三盏,书香环绕中,听他讲辨草识花的欢喜与牵绊,画草木写草木的专心和努力,以及故友知交的过往与思念……往事在嘀嗒作响的分秒中快速回放,时间仿佛在言语中静止,在这不疾不徐、无刻意主题的闲聊中,先生的人生经历在他执着于生态、自然文学的书写中逐渐清晰、立体。

对于写作和思想者来说,书房也好,书斋也好,无非就是他栖居其中的精神道场。

“年轻的时候,在省会几度搬迁,居室逼仄,很向往有个‘高大上’的独立书房。后来条件好了,生活从容了,心思集中在读写上,顾不上雕琢书房。”先生退休了,而读写热情不减,他说,“现在觉得,书乱一点,桌子、凳子小点舒服点,更宜思考和利用。”

甘草居隐在公寓楼一层东墙边,攀墙有粗壮的紫藤与凌霄,南窗外的苦楝树、北窗边的夹竹桃,皆是有年头的开花树木。就着阳台和林荫,窗外不远处的大道那厢,天好的时候,早晚可以看日月星辰。如此独特的环境,经过文化的浸润与打磨,很有几分古典的意蕴。“书斋名曰‘甘草居’,老辈桑凡先生和书家周俊杰分别为我书匾。虽然好几次清理旧藏,我的书仍显多,暂散放几处。”主人在此居住逾二十年了,却一直舍不得搬家,除了对老屋接地气的喜爱与眷恋,此外,还舍不得他们的那些猫。“这屋里、屋外的猫,每一只都有故事。屋里最大的这只白猫快十五岁了!它原本弟兄俩,黑猫先没有了。它俩是一只流浪猫生的。”门前竹篱笆下,猫儿在花盆与绿植间自由进出,还有一搭没一搭地逗着闲趣儿。这一前一后的牵扯与挂念,在岁月中也是弥足珍贵的!

插架的图书,除史学经典和人文杂著外,突出的是美术史、美学读物,草木经典和自然文学,菜谱和谈吃食的书,以及他在各地游历时买的纪念小册。先生说:“我买书是实用主义,如果不用便不买。”

先生忌讳高头讲章,说文章不分大小,言之有物便好。中学毕业,他尝试文学创作;大学毕业做革命史、青运史和地方党史研究;再后来,写随笔、小品,写专栏,写风土和草木,一直变换着姿态写作,而阅读和借鉴总是一路相伴。其习惯是保持深阅读,重要的书坚持从头读到尾,精彩的篇章,要反复读,温故而知新。全媒体时代资讯的筛选,去伪存真很重要。先生说:“我是通过阅读当代大文人的好文章,登堂入室去理解并模仿更前面的好东西。例如,施蛰存的《云间语小录》,贾祖璋的《花与文学》,邓云乡的《鲁迅与北京风土》,等等,通过这些我知道了古人笔记的好。诸如此类,反复揣摩,以此陶冶和陶铸自己。”

这是一个由浅入深的过程,结合自己秉性气质,从20世纪90年代开始,先生转而写读书随笔和书话小品,这类文字清新轻快,兼跨治学和文学两界,热了较长时间。先在报刊上发表,积少成多,陆续汇集出版了《羞人的藏书票》《鲜活的书话》《文人的闲话》《茶事一年间》等。其间,他有幸结识了董乐山、陈乐民、高莽、流沙河,以及黄裳、姜德明等老辈,受其影响大。然而,他仍没有停止探索,创作又一次转向,逐步开始了自然文学和地域草木的生态书写。这就有了《看草》《见花》《蒿香遍地》和《迷失的小蒜》等等。

阿城在他的《闲话闲说》中说,迷恋世俗的读书人,要想写成为一篇散文,也只有好性情的人才写得出来。汪曾祺常常将俗物写得很精彩,比如咸菜、萝卜、马铃薯;王世襄亦是将鹰、狗、鸽子、蛐蛐儿写得很好……

这样的“好性情”,先生同样有,因为他的笔记体花草亦是写得精彩。在我看来,这好性情,不仅指脾气好,更是要有一颗平常心。

汪曾祺先生写凡人琐事,雅俗共赏,但因所处时期的特殊性,简约的文风含蓄智慧;何频先生的文章在叙事上细腻闲定,有处中华盛世不吐不快的欢畅,文字行云流水,逶迤道来,在笔下渐渐滋润。他迷恋“世俗”,但更多的是托物言志,透过花草在自然界中的细微变化观照生活,在热闹的都市中寻求人与自然和谐相处的大道。

“说真心话,那时候不安定,老辈们受了不少苦,而我们赶上了好时代。大学毕业后,我平心静气读了三十多年好书,寻访草木拜谒圣贤,去过不少地方,这都是读书人梦寐以求的。我有条件继承老辈的事业。”何频先生说。

先生一边行走,一边读书,阅读量是可想而知的。通过写作《杂花生树:寻访古代草木圣贤》,他大体串联温习了历代草木典籍,着力弄清楚了与河南有关的重点。从嵇含到周王朱橚,再到李时珍和吴状元,这是一条旧的本草学到现代植物学的必由道路。与纯技术性的写作记录不同,先生的草木书写,既是时尚、鲜活的,又兼顾古代笔记体文人写作的特色和趣味,还附着林林总总的手绘。于是,其《看草》和《杂花生树:寻访古代草木圣贤》,经过优秀书籍设计师刘运来的巧思妙手,相继两次获得“中国最美的书”。

四季轮回,年复一年。目前,先生还持续在京津沪老牌纸媒上面发表草木小品和散文,这样的写作,在沉淀与积累中逐渐被人们关注和赞扬。北大刘华杰和成都中医药大学的王家葵教授,都是先生联系密切的朋友,凡有疑惑,第一时间向他们求助、请教、交流。郑州市园林局和几大公园的专家,也是先生在朋友圈里与之互动最多的。

看花草,走天下,先生按节气、时令,选择最佳的观赏时机,十二月花名、二十四番花信,不仅藏于腹中乾坤,还在古典文化中汲取精髓,《诗经》中涉及花草的自不必说,《洛阳伽蓝记》《东京梦华录》《帝京景物略》《陶庵梦忆》《扬州画舫录》《清嘉录》中的佳句也是信手拈来。每天忙于看花、写花、画花,“学习和熟稔传统只是第一步,接着是要续写新篇章,将风习、时尚和景观变化描摹记录下来”。例如,在全球气候变暖的大背景下,他着意关注和保留黄河流域、南太行等地,与之相关的变化细节。他有一大套新世纪以来整理出版的《竺可桢全集》,其中日记占了很大部分,从中获得科学和写作的双重借鉴。

在行走中,先生闲散的时间被有价值的事物填满,人便有了有趣的灵魂。正如严复所阐述的“逍遥”,在逍遥中积极进取——“好乐无荒”,自律、有度、平衡,“好乐”但有节制,在限度内,而未荒废了写作、画画,并平衡了两者之间的关系。

更多体现在先生的文风中——对文字的热爱,对文字的态度,其实也是对生活的态度。不经意间,先生会说到道家的出世入世,因祸得福,与花的结缘,与文的无心插柳。这种态度好像中国古代的思想家、哲学家庄子说的“逍遥”,但这不是颓废的、出世的逍遥。这种功成名就后的闲趣,其实是阅尽千帆的练达,得与失也好,盈与亏也罢,终是对生活、对大自然的贪恋与喜爱。

先生颇有毅力和定力,他说:“我不能自己潦草自己,人只有一辈子。”

初夏的早晨。那日,先生画了一纸才开花的紫玉簪和金针,花上似带着露珠。先生说,本来要多画两笔的,雨下大了,就算了。这才明白,原来花上是带着雨露啊。

先生过去的画一团团一簇簇,生机勃勃,后来画风逐渐发生了转变,画面也由层次的变化,逐渐照顾到虚实的变化,中国画的留白中带着谦和自知的舒服,或许,这也是先生心态的一个转变过程,清朗舒俊,有风骨。

“我借鉴了中国画的白描手法,有意在硬笔草木画里增添写意趣味,这大体得到了社会认可。”最新出版的两本书《蒿香遍地》和《迷失的小蒜》,是他自己插图,著作权标明著并绘系先生一人。

李佩甫为之赞曰:“燕口拾泥,著绘一体。别出心裁,草木物语。”

这样的读书爱书,这样的亦文亦画,自是颇费心思的,但这终是先生的欢喜与热爱,是辗转反侧后的柳暗花明。

在宇宙的生命中,人类是渺小的。人们往往因为想象力的有限,而把自己困在狭小的视野中。在我看来,先生的画是记录,是画的笔记体,同时,这也是对想象力的一种延续,文与画相辅相成,互为依托。在他的作品中,美与丑、对与错、善与恶被弱化,没有直接呈现,而是在一个个花草中,在一个个故事里,在一杯一盏一年间慢慢铺展,让你自己去触摸答案。

何频

原名赵和平,1956年生于河南修武。文化学者。出版《迷失的小蒜》《蒿香遍地》《只有梅花是知己》等多部作品,其中《看草》和《杂花生树:寻访古代草木圣贤》先后荣获“中国最美的书”。

(《郑州阅读》由河南文艺出版社2023年9月出版)

统筹:梁冰

编辑:蔡胜文

本文(包括但不限于文字、图片、音乐、视频等)版权归正观传媒科技(河南)有限公司所有,未经正观传媒科技(河南)有限公司授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。如需转载本文,请后台联系取得授权,并应在授权范围内使用,同时注明来源正观新闻及原作者,并不得将本文提供给任何第三方。

正观传媒科技(河南)有限公司保留追究侵权者法律责任的权利

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版