《易经》作为中国传统文化的重要经典,其哲学思想深刻影响了中国书画艺术的创作理念与表现方式。以下从几个方面浅析易经思想在书画创作中的具体表现:

一阴阳辩证:

对立统一的审美内核,《易经》以“阴阳”为宇宙运行的基本法则,强调对立统一、动态平衡的哲学观。这一思想在书画创作中体现为:1. 笔墨刚柔:书法中提按顿挫的节奏、绘画中枯湿浓淡的变化,皆暗合阴阳相济之道。如王羲之《兰亭序》中刚劲与飘逸的笔法交替,郑板桥竹画中虚实相生的墨色对比。2. 构图虚实:中国画讲究“计白当黑”,画面留白处暗藏生机,与《易经》“无中生有”思想呼应。南宋马远“一角山水”的构图,以局部暗示整体,正是“一阴一阳之谓道”的空间演绎。

二、卦象符号:

抽象思维的意象转化,《易经》八卦的符号系统(如乾为天、坤为地)启发了书画艺术的符号化表达:1. 线条象征性:书法线条的“横如千里阵云,点如高峰坠石”(卫夫人《笔阵图》),暗含卦象的象征性语言。张旭狂草中连绵回环的笔势,可视作卦爻运动轨迹的抽象表达。2. 图像隐喻:文人画中的梅兰竹菊不仅是自然物象,更被赋予“四君子”的卦德内涵。如八大山人画鱼眼上翻,以“离卦”之象暗示遗民孤愤。

三、变易之道:

动态生成的创作观,《易》强调“生生之谓易”“穷则变,变则通”,这一思想渗透于书画创作的全过程:1. 即兴书写:书法创作中的“偶然性”与“必然性”结合,如颜真卿《祭侄文稿》中涂抹痕迹保留情感流动,契合《易》之“时中”智慧。2. 墨法流变:水墨画的“泼墨”“破墨”技法追求自然晕染的意外之趣,正如《易·系辞》所言“阴阳不测之谓神”,黄宾虹晚年山水浑厚华滋的墨韵即为例证。

四、天人合一:

艺术境界的终极追求,《易经》“与天地合其德”的思想,推动书画创作超越形式,追求物我交融的境界:1. 师法自然:郭熙《林泉高致》提出“身即山川而取之”,与《易》观物取象的思维方式一脉相承。黄公望《富春山居图》以数年游观体悟完成,实践“仰观俯察”的易学方法论。2. 气韵生动:谢赫六法之首的“气韵”说,实为《易经》“天地氤氲,万物化醇”的气论在艺术中的转化。徐渭大写意花卉中奔腾的“生气”,正是易经生命哲学的视觉呈现。

五、五行生克:

色彩与材质的哲学运用,五行理论(金木水火土),作为易学延伸体系,在书画中有隐性体现:1. 设色观念:青绿山水对应木、土之色,朱砂点染暗含火德,敦煌壁画中五色并置遵循五行相生原则。2. 材质选择:宣纸“水晕墨章”特性对应水性,端砚石质刚中带柔体现金土相生,这些皆隐现五行生克的宇宙观。

结语

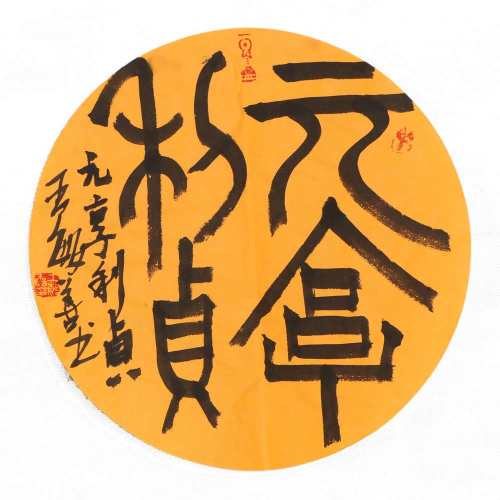

易经思想为传统书画提供了深层的哲学支撑,使其超越技艺层面而成为“载道”之器。在当代艺术语境下,重新解读易经与书画的关系,既能深入理解传统艺术的精神内核,也为创新提供文化基因层面的启示。(文/王敏善)

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版  王敏善

王敏善