皖南徽派民居的白墙黑瓦不仅是美学选择,更是中国传统哲学思想的物质化体现,其背后融合了道家、儒家、风水学说以及文人审美的多重文化内涵,体现了古徽州人对自然、人文与生活的深刻理解。以下从几个核心维度解读其哲学思想:

一,道家思想:阴阳平衡与自然之道

1、黑白之色,阴阳之象:黑与白对应《易经》中的阴阳二元论,白为阳(光明、上升),黑为阴(沉静、内敛),二者的对比与交融象征万物对立统,体现道家“一阴一阳之谓道”的宇宙观。摒弃繁复装饰,以最简单的色彩回归自然本质,暗合道家“大道至简”“见素抱朴”的理念。

2、自然观:天人合一的和谐共生,与自然对话的底色,白墙黑瓦的色彩选择源于对自然的敬畏与顺应。白墙如宣纸留白,映照天光云影,象征纯净与包容;黑瓦似墨色晕染,与山峦轮廓呼应,展现沉稳与庄重。这种色彩搭配既是对水墨丹青的模仿,也是对山水意境的提炼,体现了“虽由人作,宛自天开”的造物理念。

3、依山傍水的空间哲学:徽派建筑布局讲究“枕山、环水、面屏”,村落依山形地脉而建,水系与建筑互为血脉,形成“山水为骨架,建筑为细胞”的生态体系。既满足生活需求,又暗合风水学中“藏风聚气”的宇宙观。

二,风水实践:天人合一的生存智慧

1、色彩与环境的五行调和:白属金,黑属水,金生水,水生木(周边山林),形成五行相生的循环,旨在调和建筑与自然的气场。白墙反射阳光降温,黑瓦吸水防潮,兼具实用与风水考量。

2、聚气纳吉的村落布局:白墙黑瓦建筑群常背山面水,形如“太师椅”,符合风水“藏风聚气”的理想模式。色彩的素净减少对自然景观的视觉侵扰,达到“宅居山水间,人在画中居”的境界。

三,伦理观:儒家秩序与理学精神的物化

1、等级与秩序的隐喻:白墙不仅是防潮的实用设计(传统用石灰防潮),更象征财富与地位。大户人家通过大面积白墙彰显身份,形成“以白为贵”的社会伦理符号。黑瓦的层叠秩序则暗含儒家“礼制”思想,屋檐的错落排列象征家族内部的尊卑有序。

2、祭祀与伦理的仪式空:如呈坎长春大社的正堂以朱红梁架与白墙形成对比,高悬“春祈秋报”匾额,将农耕社会的祭祀功能与建筑美学结合,体现“敬天法祖”的儒家伦理。

四,美学思想:虚实相生的水墨意境

1、留白与写意的艺术哲学:白墙的留白赋予建筑无限想象空间,黑瓦的线条勾勒出如书法般的节奏感,整体形成“虚实相生”的意境,契合道家“大道至简”的美学追求。斑驳的白墙随时间沉淀出水墨画般的肌理,成为岁月与自然的共同创作。

2、动静交融的生活美学:马头墙的设计既防火防风,又以翘角飞檐展现“如鸟斯革”的灵动感;天井引入光影与雨水,将自然动态融入静态建筑,形成“静中寓动”的哲学体验。

五,实用哲学:功能与审美的辩证统一

1、白墙黑瓦的设计兼顾实用与艺术:白石灰墙面防潮吸湿的功能性需求,演变为纯净审美的载体;黑瓦的深色利于雨水导流,其排列方式兼具结构稳定与视觉韵律。这种“以用为美”的理念,体现了徽州人“道器合一”的智慧。

2、文人审美:水墨意境的诗意栖居,以建筑为画布,山水为画卷,白墙如宣纸,黑瓦似墨痕,建筑轮廓与远山近水共同构成一幅动态水墨长卷,呼应中国文人“寄情山水”的隐逸理想。徽商通过建筑将财富转化为文化资本,完成“商而优则儒”的身份认同。

3、留白哲学与空灵境界:大面积白墙的“虚”与黑瓦线条的“实”形成虚实相生,暗含禅宗“空即色”的哲理,赋予建筑以诗性的沉思空间。

4、时空观:永恒与变迁的辩证,白墙的纯净象征对永恒的追求,而岁月侵蚀下的斑驳痕迹则记录时间流动,形成“新与旧”“恒常与无常”的辩证关系。例如渔梁古镇的老墙,既是历史见证,也是诗意栖居的载体。

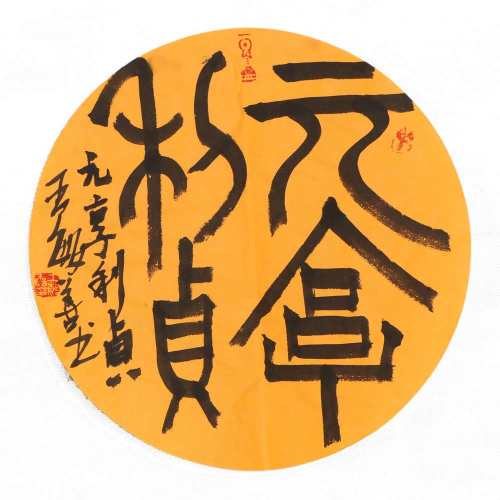

总结:徽派民居的白墙黑瓦,是自然观、伦理观与美学思想的凝练表达,既是徽州人“儒道互补”精神的外化,也是中华文明“天人合一”哲学的物质载体。其设计不仅塑造了诗意栖居的空间,更构建了一套融合伦理、自然与艺术的东方生活哲学体系。(图文/王敏善)

王敏善

王敏善

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版