今年以来,包括北、上、广、深在内的很多城市都在探索建立“骑手友好社区”,但同济大学最近发布的一项调研指出,很多骑手依然“困在生活算法”中。

此前很长一段时间,骑手“困在数字算法里”的说法大行其道,但同济大学的研究发现,真正困住骑手的,是因为各种原因,导致他们城市归属感普遍较低。

该研究成果是同济大学副教授葛天任与研究团队,针对外卖骑手、快递员等数字递送工人群体连续开展两年大规模问卷调查和结构性访谈后获得的,是这些年少有的针对骑手群体的调查研究。

数字时代“务工者”的新特征

人社部等四部门近日联合发布的《新就业形态劳动者权益协商指引》显示,目前我国外卖员、网约车司机等新就业形态劳动者的数量已达8400万人。

在这些年“就业难”的大背景下,如此庞大的就业群体,发挥了就业“蓄水池”作用,对“稳就业”至关重要。和传统务工者相比,这部分就业群体的工作具有地点碎片化、灵活化,任务自主化,报酬以“计件工资”为主等特征。

同济大学在近日出版的《智能革命与骑手未来》一书中称,数字递送工人群体(骑手、快递员等)并非凭空产生,而是随着过去数十年来各地外来务工群体在数字智能时代的某种“迭代”而产生。智能革命对外来务工群体的职业身份转型和职业发展方向有深刻影响,他们是新生代“农民工”。

和上一代外来务工人员相比,数字递送工人群体具有更鲜明的个性、更高的受教育程度,以及更理性的职业选择和生活抉择,他们向往自由、追求梦想,希望向上流动。

与上一代外来务工人员“外出打工挣钱”的目的不同,这些80后、90后群体外出打工时已不单考虑经济目的,而是希望在获得更高经济收益的同时,还能够开阔视野、增加个人阅历、满足情感需求。

数字递送工人群体群体这些年日渐庞大,主要原因是行业一般都采用计件工资方式,对于劳动者来说,即时工资、多劳多得,与传统的中国劳动关系中各种隐形控制或成本损失相比更透明可观。

此外,数字递送工人群体中,其中一部分人有比较强烈的向上流动的愿望,有不少人通过努力,已经逐渐转变为个体工商业经营者或城市的办公人员。

清华大学李强教授的计算,对比第六次和第五次全国普查数据,中国城市新增个体工商户、办公人员达9000万人,这表明新生代农民工或外来务工群体进入城市后,大量人口完成社会地位向上流动,进入边缘中产阶层。

不过,调查发现,数字递送工人群体作为新就业群体,其生存境况、职业发展、社会心态和社会融入等方面仍然面临着与传统外来务工群体相同的制度环境与社会地位状况。

也就是说,尽管数字递送工人群体的工作地点、工作方式、获取报酬的方式与传统“农民工”已经大不相同,但在社会关系上,他们仍然是外来“务工者”。

骑手工作的“过渡性”

“务工者”的本质特征,决定了骑手、快递员等工作,对很多人来说,只是“过渡性”的工作。

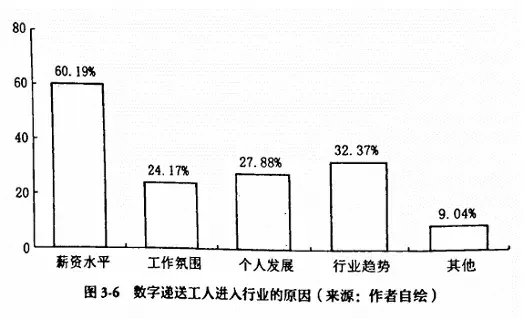

同济大学调查结果显示,骑手中有60.19%的人正是受到高薪资的吸引选择送外卖,上海快递人员的平均薪资在6000元到7000元之间,而外卖配送员在扣除各种费用后其月薪普遍在7000元到8000元之间。

尽管收入可观,但上海数字递送工人的工作稳定性较低,78.21%的人工作年限在3年以下,21.99%的受访者仅工作不到3个月,从业年限不到一年的受访者有近50%。在很多配送员看来,当前这份职业只是一份具有过渡性质的工作。

来自河南的上海27岁外卖员吴先生称,自己初中毕业就离家,三年前来到上海,起初在酒吧工作,今年五月开始送外卖,但未来还是希望回到郑州做个小生意,对上海没有什么归属感。

老家在重庆的上海外卖员李先生表示,自己喜欢自由一点的工作,现在每月薪资有7000左右,送外卖的目的就是赚钱,攒够了钱就回重庆老家建个牧场。

分析指出,数字时代“务工者”之所以将骑手、快递员等工作作为“过渡性”工作,一方面是这一群体在心态上对目前务工的城市存在天然的“疏离感”,另一方面是社会对这个群体的关注不够。

正如著名社会学家布迪厄所言,由于受到个体所处的社会位置、长期形成的个体习惯和个体品味的发展影响,个人身体上带有深深的社会阶层印记。

调查研究发现,上海数字递送工人来自全国各地,身上携带着在家乡形成的习惯,这种习惯让他们对如何融入这个城市感到无所适从,只好对城市社会文化保持一种观望态势,尽量减少与城市居民的交集,大部分人都是 “过客心态”。

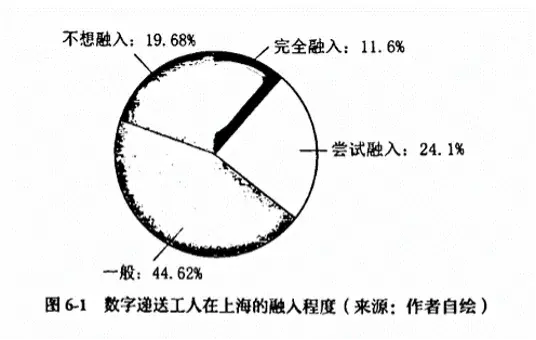

调查数据显示,认为自己能够完全融入上海的数字递送工人仅占上海数字递送工人总数的11.6%,44.62%的人认为自己的融入度一般,19.68%的人则不想融入,还有24.1%的人尝试融入。

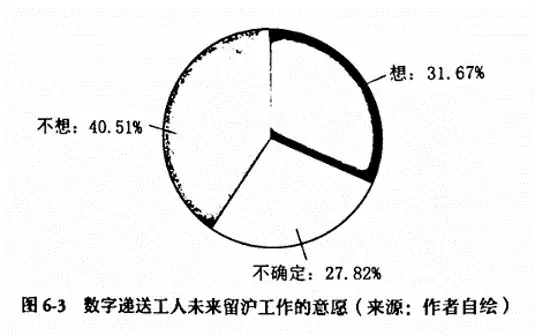

当问及“想定居上海吗”,表达肯定意愿的人只占总人数的31.67%,而明确表示不想在上海定居的比例高达40.51%,目前为止还没有考虑过这一问题的人占27.82%。同时,当问及今后“是否会一直留在上海工作”时,只有16.86%的数字递送工人给出了肯定的回答,绝大多数青年从业者表示不愿意或不确定。

中国社会科学院社会学所研究员王春光等人的研究表明,农村流动人口虽然进入了城市,在城市找到了工作,也生活在城市,但城市只把他们当作经济活动者,并没有把他们当作具有市民或公民身份的主体,在体制上也没有赋予他们类似城市居民的其他基本利益,在生活和社会层面更是将其排斥在城市的主流生活、交往圈和文化活动之外。

著名学者李景治在《中国城市中农民工群体的社会排斥问题》一文中称,影响中国外来务工群体的社会融入的根本因素是制度结构排斥,以及城市居民的歧视行为、歧视心理等。

所以,在很多骑手、快递员等“务工者”看来,这些职业只是他们在城市“挣更多钱”的一份工作,很多人依然希望挣钱以后,回流到自己的家乡。

骑手受困于“生活算法”而非“数字算法”

对骑手、快递员等不友好的城市社会环境,让这个群体“困在生活算法”里。

这些年,社会舆论对“算法控制”的强大压力,让数字经济平台开始对算法系统进行升级、迭代和优化,这在很大程度上缓解了数字算法对数字递送工人的控制。

和“算法控制”相比,“生活算法“对数字递送工人的影响更大,亟需对这个系统进行升级,提升骑手的归属感,让骑手群体真正融入城市。

可喜的是,这些年很多城市和数字经济平台已经开始行动了。

骑手、快递员等数字递送工人数量较为庞大的北上广深,已经开始探索建设“骑手友好社区” ,上海杨浦区“骑手友好社区”建设已经扩大至全区,骑手可以享受免费食品、专享用餐折扣等暖心服务。

另据工人日报报道称,美团也正在探索与大型物业公司技术合作,加速骑手友好社区模式在全国复制推广;与商家合作,建设骑手友好商家,首批1000家友好商家已经落地,预计年内超过10万家。

此外,也有人呼吁,相关部门在规范劳资关系、推动社保异地联保、解决子女教育等方面,还需要继续发力。

毫不夸张地说,骑手是一个城市的生命线,关系到居民的基本生活,重新构建这个群体的生活,把他们从“生活算法”中解救出来,已经迫在眉睫。

一见财经

一见财经正观新闻官方号

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版