真正的“全民阅读”,并不止步于书目覆盖面,更在于读者群像的广泛多元。

4月23日是第三十个“世界读书日”,由中央广播电视总台打造的一场全民文化盛会《CMG全民阅读盛典》,汇聚百位跨界推荐人,以光影为笔、以舞台为纸,重构了阅读在当下的公共表达方式。正如主持人白岩松所说:“阅读不是为了成为某种人,而是为了找到真实的自己。”

阅读盛典上,作家梁晓声以《人世间》的精神回应《母亲》一文;演员萨日娜深情朗读唤醒对母亲的时代记忆;故宫博物院学术委员会主任单霁翔则带来《北京中轴线的故事》,分享他如何在阅读中完成“文化守护人”的精神传承。

考古学家王巍以《源来如此:跟着考古学家去探源》讲述“地书”的文明密码;康震老师则凭“康氏画图”的现场互动让《苏东坡传》从文本延伸到形象;《觉醒年代》主演侯京健借《毛泽东传》分享了他17次饰演主席的感悟;编剧龙平平更是在现场讲述了名著《三国演义》如何成为他创作灵魂的“底本”。

这一刻,专业、艺术、情感、知识相互激荡,也共同回答了一个问题:

书籍,如何成就今天的我们。

节目中有一位特别的嘉宾:91岁高龄还在互联网上“创业”、拥有百万粉丝的丝路画家耿玉琨。

91岁画家耿玉琨讲述她的故事。视频来源:《CMG全民阅读盛典》(00:41)

从1975年开始,耿玉琨和老伴赵以雄在近40年的时光里,20多次走上“丝绸之路”写生、考察、创作。走过8个国家、238个城市,行程50多万公里,写下800多万字的笔记,收集、整理并临摹了流失国外的1000多幅高昌壁画。

耿玉琨和先生合影

“我和老伴赵以雄最大的心愿,就是把近万幅的作品展现给大家。我们的原作是不卖的,这是老伴的遗嘱,也是我将来的遗嘱。”耿玉琨夫妇是中国首位完成环行塔克拉玛干沙漠以及全线考察了国内外丝绸之路的丝路画家、旅行家。

两人走上丝路的契机则是阅读。夫妇二人都非常喜欢看书,一起看了玄奘、鉴真、马可·波罗的传记,对丝绸之路有了认识。赵老师对耿老师说:“在史书上看丝路,只能见到隐约闪现的光辉,真正踏上丝路,读无言的史书,看天然画卷,才会对它肃然起敬。你是画家,丝路需要你和我一起去画。”就这样他们一起踏上了丝绸之路,走了五十年,画了近万幅画。

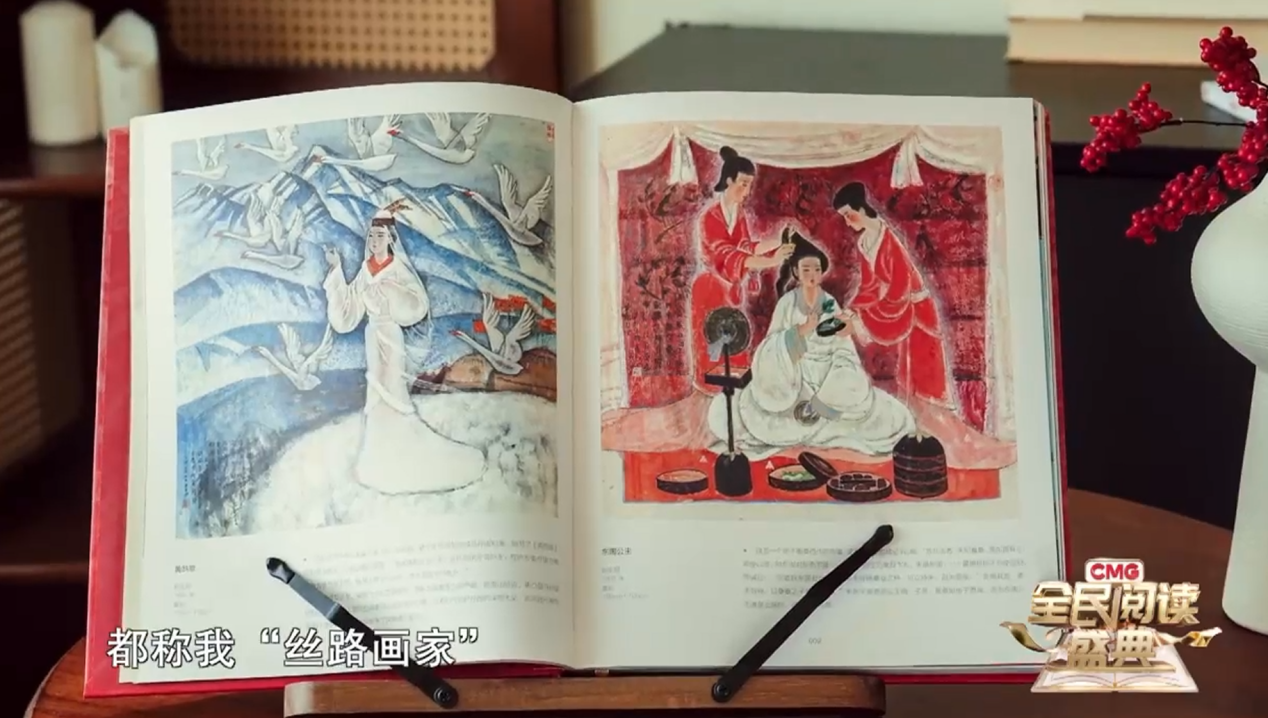

耿玉琨夫妇的画册

“读万卷书,行万里路”,耿玉琨老师表示,丝路画行不是“说走就走的旅行”,首先要规划要读书,读书指导行路,行路验证读书。要踏着前人留下的足迹,一步一步地丈量大地,为了画一幅满意的作品,要边体验边绘画。虽然历经千难万险,遇到龙卷风,被雪豹、狼群追逐,投宿过土匪窝,亲历过战争中的枪响,但从来没有想过放弃。

耿玉琨老师回首路途中的艰险,最难忘的还是当时在海拔近五千米青藏线上109国道的经历。高海拔兵站氧气稀薄,晚上睡觉得不时活动一下增加氧气。老伴赵以雄睡觉比较轻,时不时地喊一声:“耿玉琨!耿玉琨!你还活着吗?”耿老师哭笑不得地应声:“活着呢!”

耿玉琨和先生合影

“当时,老伴赵以雄拉着我的手,说了句令我终生难忘的话:‘你要是在这条路上死了,我就把你的骨灰放到副驾驶,我们继续把这条丝绸之路走完,我再带你回家’。他倒是把我安全地带回了家,六年前,他却永远地离开了我。”

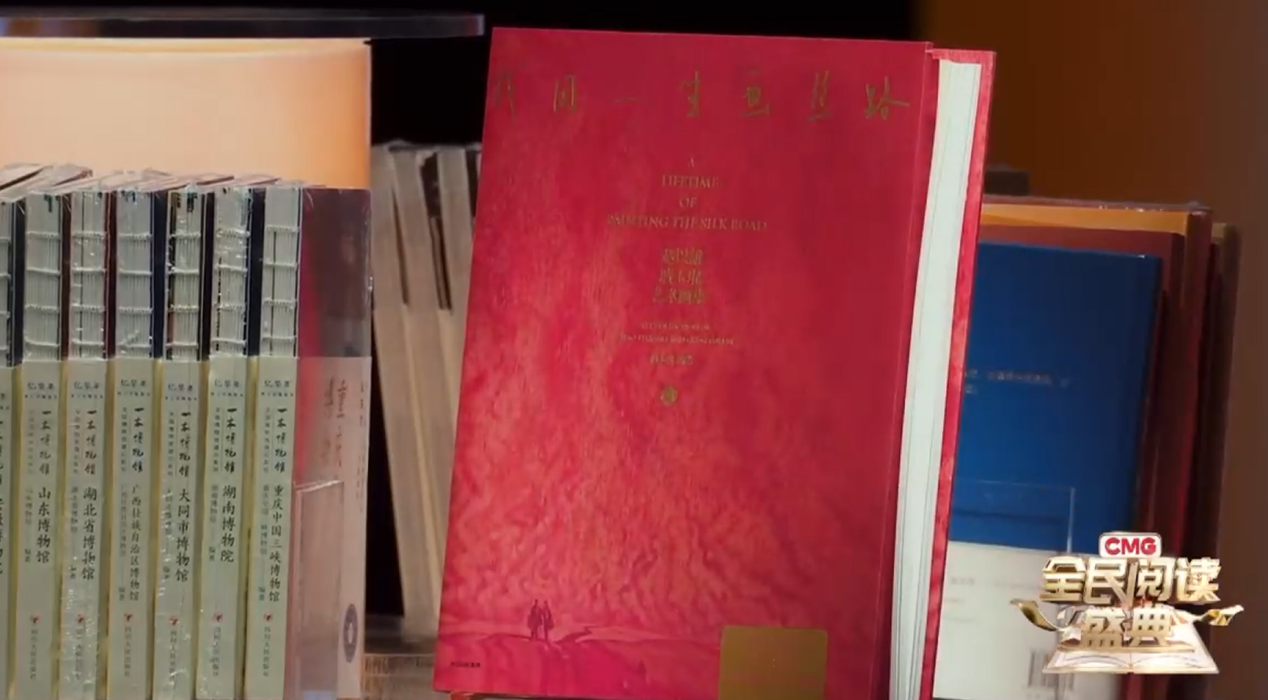

耿老师把她和老伴儿的散记和代表作品放进了《我用一生画丝路》这本画册里,让画作保存永恒的回忆。她的下一个梦想是为他们创作的近万幅画作找一个“家”,建一座向公众开放的丝绸之路艺术馆,让文化艺术的精神普及更多的人民群众,让每个人都能感受到文化艺术的魅力与力量。

《我用一生画丝路:赵以雄、耿玉琨艺术画集》

耿老师夫妇的书房里有各种各样陪他们走丝路的书籍,门口贴着一张字条:“待我们走后,书房请保持原封不动。这里是我们的精神家园,丝路的启蒙点。如您借出查阅,请归还在原处。”寥寥数语,显示出两位老人对知识近乎虔诚的敬畏。

耿玉琨老师向当代青年分享了一段话:“孩子们,我们每个人都是一本书,每本书都独一无二。你看,我这没牙的脸,不也是一本书吗?有过去的沧桑,有现在的快乐,还有对未来的期待。我想告诉孩子们:读书不只要读纸上的书,更要去看世界读大地上的书,写好自己的人生故事。不管多大年纪,都要发光发热,做对社会有用的人!”

值得一提的是,《CMG全民阅读盛典》并不止步于讲书,而是主动引入广播、影视、配音、动画、绘画等多种媒介形式,让书籍的“内容力量”以“视听表达”重回大众视野。导演团队有意识地打破“纸质书”与“新媒介”之间的隔阂,使“听书”“画书”“演书”成为等值的文化参与方式,从而激活不同年龄群体对阅读的共鸣感和参与度。

(来源 澎湃新闻 记者 黄小河)

统筹:梁冰

编辑:蔡胜文

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版