笔者:赵晟铭

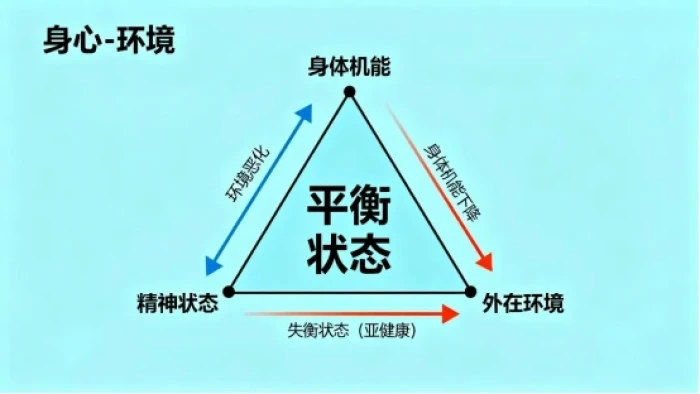

本文基于现代社会发展背景,突破传统 “非病非健康” 的二元认知,将亚健康界定为 “身体与精神、个体与环境失衡的动态中间态”。通过整合《中国职场人群健康白皮书》《青少年健康行为监测报告》等权威数据,从外在环境规训、内在生活失序、深层认知偏差三个维度,系统剖析亚健康的成因机制;并针对性提出环境适配、习惯重建、认知升级的 “三维突围策略”,结合具体可操作的实践方案,为重构现代人生存秩序、实现身心和谐提供理论支撑与实践路径。

一、引言:亚健康的 “现代性困境”—— 当身体成为时代的 “晴雨表”

1. 现象切入:数据呈现现代人亚健康高发现状

根据 2024 年《中国职场人群健康白皮书》调研数据,我国职场人群中亚健康发生率高达 76.3%,其中慢性疲劳综合征(表现为持续 1 个月以上的乏力、记忆力下降)占比 58.2%,睡眠障碍(入睡困难、多梦、早醒)占比 49.7%,颈肩腰疼痛(颈椎生理曲度变直、腰椎间盘轻微突出)占比 62.1%,且 30-45 岁中年职场人上述症状发生率较 25-30 岁人群高出 23.5%。

青少年群体中,2023 年教育部《青少年健康行为监测报告》显示,中学生因学业压力、电子设备依赖出现视力不良(近视率 81.2%)、情绪焦虑(每周至少 3 次情绪低落)占比 34.6%、睡眠不足(日均睡眠<7 小时)占比 57.8%,且农村地区青少年因 “留守儿童电子设备过度使用” 导致的亚健康问题,较城市青少年高出 11.3%。

需明确的是,亚健康并非 “疾病前兆”—— 世界卫生组织(WHO)2023 年《亚健康状态临床指南》指出,亚健康是 “现代生活方式作用于个体的显性反馈”,其核心是身体对 “非自然生存环境” 的适应性失调,而非疾病发生的前置阶段,这一界定打破了 “亚健康 = 潜在疾病” 的认知误区。

(未完待续)

时空再现

河南瞭望

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版