在移动互联网生态中,小红书曾是凭借“种草”文化脱颖而出的独特存在。自2013年上线以来,它以“标记我的生活”为定位,通过用户生成内容(UGC)构建起覆盖美妆、穿搭、旅行、母婴、理财等领域的生活方式社区。

截至2024年,平台月活跃用户已突破2.6亿,其中90后用户占比超70%,一度成为年轻群体获取消费参考、生活灵感的核心渠道 。然而,这份“美好”背后,却逐渐滋生出令人警惕的阴影。

近年来,小红书上虚假种草、消费欺诈、网络诈骗等乱象频发,“黑猫投诉”平台数据显示,小红书近年以来投诉量飙升,其中“诈骗”“售假”“虚假宣传”相关投诉占比超40% 。

从普通用户因虚假种草买到劣质产品,到创业者被“加盟骗局”骗取数十万元,再到单身群体陷入“杀猪盘”损失百万,小红书逐渐被贴上“骗子聚集地”的标签。

这一转变不仅让用户信任度大幅下滑,更引发了社会对社交平台治理能力的质疑。那么,小红书的“骗术生态”究竟是如何形成的。小红书作为平台方,又该如何打破困局?

01

从虚假种草到精准诈骗的“全链条陷阱”

实际上,小红书的乱象早已突破“夸大宣传”的边界,形成了覆盖“内容诱导-交易欺诈-售后失联”的全链条陷阱,且不同领域的骗局呈现出鲜明的针对性。

在消费领域,“虚假种草”已成重灾区。美妆护肤类笔记中,部分博主通过厚重滤镜、前后对比摆拍,将普通护肤品包装成“三天祛痘”“七天美白”的“神药”。

2024年3月,媒体曝光了一起案例:某博主推广的“纯天然祛斑霜”,实际添加了违禁成分氢醌,多名用户使用后出现皮肤红肿、脱皮,事后发现该产品甚至未取得化妆品生产许可证 。

母婴领域的风险更甚,有家长根据小红书推荐购买某“进口婴儿辅食机”,使用时突然发生漏电,险些导致婴儿受伤,经查该产品为“三无”仿冒品,而推荐笔记的博主仅收取了2000元推广费,未对产品资质做任何核查 。

除了实物消费,服务类骗局同样高发。在“职场提升”板块,大量“保过雅思”“包过公务员考试”的笔记吸引着焦虑的年轻人。

2024年5月,北京大学生李某看到某“雅思保分”笔记后,向对方转账3.8万元,对方承诺“不过全额退款”,但考试后李某成绩未达标,却发现联系人已注销账号,相关笔记也被删除 。

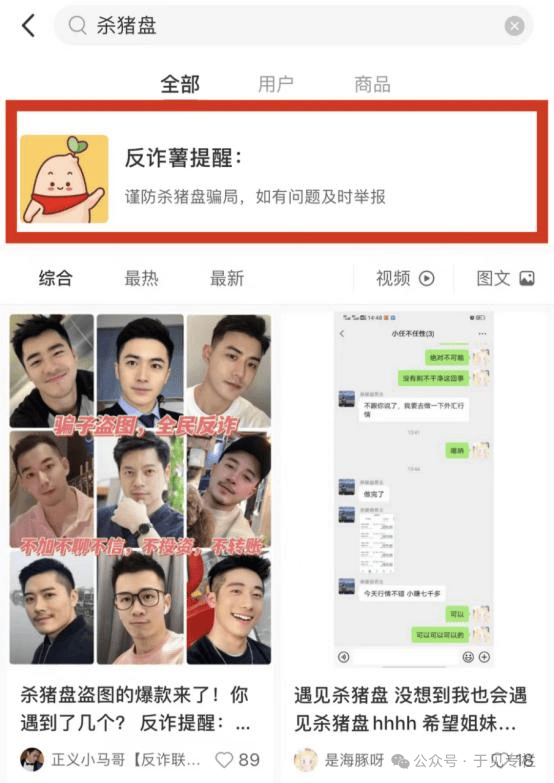

实际上,类似的灰黑产现象在小红书平台屡见不鲜,也屡禁不止。据媒体报道,2025年上半年,小红书封禁超1000万个黑灰产账号,揭露了虚假人设、同质化内容、私域引流这一完整黑色产业链。

图源:小红书截图

更恶劣的是精准锁定特定人群的诈骗。针对单身群体的“杀猪盘”中,骗子通常会打造“高富帅”“白富美”人设,发布健身、旅行、职场等优质生活笔记,吸引用户关注后私信聊天,待建立情感信任,再以“投资内部渠道”“家人急病”等理由诱导转账。

例如,2024年8月,媒体报道称,有一名女子在小红书上结识自称“军人”的骗子,最终被骗走1900余万元。网络诈骗形势依旧严峻,社交、电商等平台上“黑网”密布。

而针对创业者的“加盟骗局”则以“低投入、高回报”为诱饵,推广“网红奶茶店”“无人便利店”等项目,收取数万元加盟费后,便不再提供后续支持,导致大量创业者血本无归。据中国连锁经营协会数据,2024年上半年,涉及小红书“加盟诈骗”的投诉量同比增长180% 。

02

平台特性、商业利益与用户心理的三重叠加

小红书乱象的滋生,并非单一因素导致,而是平台自身特性、商业化诉求与用户心理弱点共同作用的结果,形成了难以破解的“治理困境”。

从平台特性来看,UGC模式的“海量内容”与“宽松审核”存在天然矛盾。小红书日均新增笔记量超数百万条,涵盖文字、图片、短视频等多种形式,若完全依赖人工审核,其工作量之大可想而知。

为提高效率,平台虽引入AI审核系统,但骗子总能找到规避方法:推广违禁药品时用“调理身体的小药丸”代替具体药名,诱导私下交易时用“看我主页简介”引导至微信,这些隐晦表述让AI难以识别。

与此同时,平台的账号注册门槛极低,仅需手机号即可完成注册,无需实名认证或资质审核,这使得骗子能轻松注册“马甲号”,即使账号被封,也能快速更换手机号重新注册,形成“封号-注册-再封号”的恶性循环。

商业利益的驱动则进一步放大了监管漏洞。据了解,小红书作为国内种草平台,2024年广告收入占总营收的72%,广告收入达216亿元,同比增长48%。

为吸引品牌投放,平台对“商业笔记”的审核标准往往更为宽松——只要品牌方完成入驻流程,博主发布的推广笔记只需标注“广告”即可通过,至于内容是否真实、产品是否合规,审核力度远低于普通用户笔记。

更值得注意的是,部分MCN机构与平台工作人员存在利益勾结,通过“付费插队”“屏蔽负面”等方式,帮助不良商家的虚假笔记获得更高曝光。

对此,相关调查显示,小红书用户中,有过半的受骗者承认“当时被平台营造的氛围影响,失去了理性判断” 。

03

技术升级、规则重构与用户教育才是破局之道

「于见专栏」认为,要解决小红书的“骗术难题”,不能仅靠单一的“封号”或“下架笔记”,而需从技术、规则、用户三个维度构建协同治理体系,真正实现“标本兼治”。

技术层面,需建立“全链路智能监测系统”。一方面,升级AI审核模型,引入“语义理解+图片识别+行为分析”的多维度检测;另一方面,打通跨平台数据接口,与微信、支付宝、公安系统建立信息共享机制——当用户被诱导添加微信时,微信可根据小红书提供的“可疑账号名单”发出风险提示。这也意味着,小红书需要有更强的生态治理能力,而不是头痛医头脚痛医脚。

规则层面,需重构“商业生态与监管体系”。首先,严格品牌入驻审核,要求品牌方提供营业执照、产品质检报告、行业资质证书等全套材料,对美妆、食品、医疗等特殊领域,需额外提供国家相关部门的审批文件,未通过审核的品牌不得发布任何推广内容。

其次,建立“博主信用评分体系”,根据笔记的真实度、用户投诉率、违规记录等指标,将博主分为优质、普通、风险三个等级,等级越低,笔记曝光量越少;若博主涉及虚假宣传,除封禁账号外,还需向用户支付“欺诈赔偿金”(按受骗用户的实际损失比例承担)。

最后,公开“广告投放数据”,定期发布品牌方的推广笔记数量、曝光量、用户投诉情况,接受社会监督。

此外,在用户教育层面,需打造“场景化防骗引导”。不同于传统的“文字科普”,小红书可利用自身内容优势,制作“沉浸式防骗笔记”:邀请警方拍摄“杀猪盘”还原视频,展示骗子从“人设打造”到“诱导转账”的全过程;联合消费者协会发布“虚假种草鉴别指南”,教用户通过“查看博主历史笔记”“对比产品价格”“搜索用户评价”等方法识别骗局。

04

结语

小红书从“生活灵感社区”沦为“骗子聚集地”,是互联网平台发展过程中“速度与质量失衡”的典型缩影。它的困境警示我们:社交平台不能只追求用户增长与商业利益,而忽视了对用户权益的保护;算法推荐不能只关注“流量最大化”,而忽略了内容的真实性与合规性。

对于小红书而言,破局的关键或许不在于彻底清除骗局。因为,在复杂的互联网生态中,完全杜绝诈骗几乎不可能——而在于建立“可感知的安全体系”:让用户能快速识别风险,让骗子的违法成本高于收益,让合规的商家与博主获得更多机会。

而只有当平台真正把“用户信任”放在比“流量”更重要的位置,才能重新赢回用户的心,实现从“种草平台”到“可信社区”的回归。

对于监管部门与社会而言,小红书的案例也提醒我们:社交平台的治理需要“多方协同”——平台需履行主体责任,政府需加强监管力度,用户需提高防骗意识,只有形成“平台自律、政府监管、用户参与”的三维治理格局,才能让互联网社区真正成为传递美好、创造价值的空间。

【天眼查显示】 小红书科技有限公司,成立于2018年,小红书科技有限公司成员,位于上海市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本10000万美元,超过了99%的上海市同行,实缴资本10000万美元。

高见科技论

官方

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版