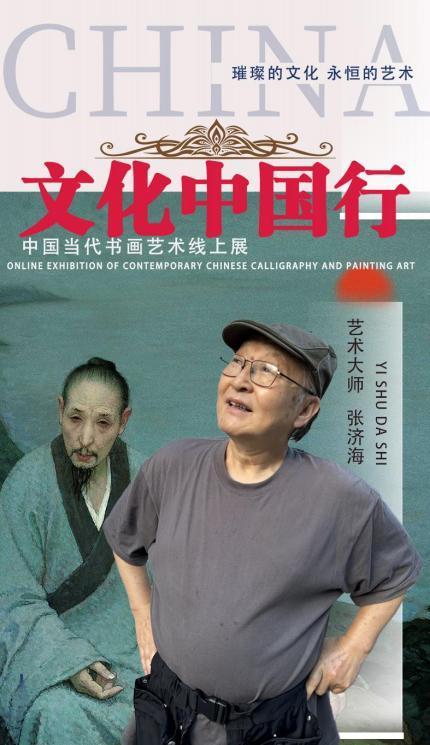

前言:中华文化犹如奔腾的大江大河,浩浩荡荡,经久不息。对历史最好的继承,是创造新的历史对人类文明最大的礼敬,是创造人类文明新形态。大型主题报道《文化中国行》,带您一起探寻何为中国艺术,感知当代中国艺术,洞见未来中国艺术。

我的书法观

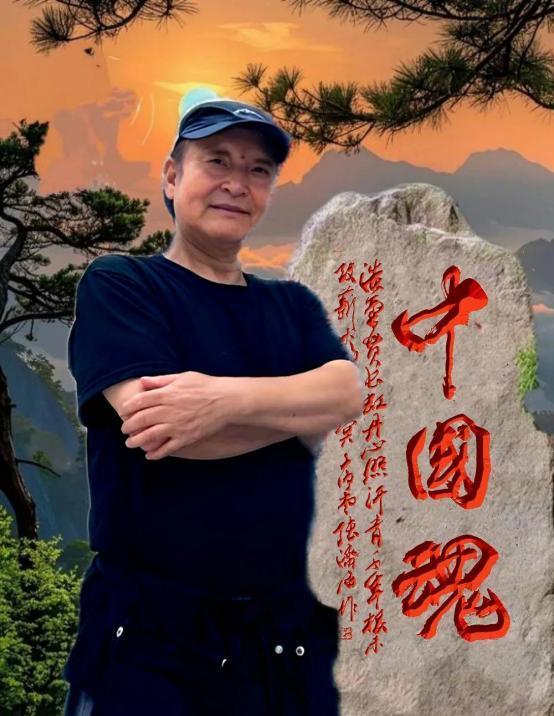

文/张济海

数十载浸淫笔墨,临池不辍,于纸墨光影间摸索,渐渐体悟到书法之道绝非单纯的技艺展现,而是关乎天地、人心、社会的生命学问。我将这些感悟凝练为"五个书法观",非敢自诩创见,实为对传统的回望与对时代的应答。今日不揣浅陋,将这些心得公之于众,愿与同好交流切磋。

一、天人书合一——在自然中汲取笔墨的灵魂

我常对学生说,学书法要先学"看"——不只看碑帖,更要看天地万物。汉字本就源于自然,甲骨文的"日""月"是对天象的描摹,"山""水"是对大地的速写,书法从诞生起就与自然血脉相连。历代大家莫不从自然中得悟笔法:王羲之观鹅掌拨水悟婉转之态,张旭见公孙大娘舞剑明使转之理,这些典故不是传说,而是书法的根本规律。

当下不少人练字,整日对着字帖死磕,把笔墨技巧练得滚瓜烂熟,作品却像工厂冲压的零件,工整却无生气。问题就出在离自然太远了。数字时代的我们,对着屏幕的时间比看星空的时间多,指尖划过玻璃的次数比触摸草木的次数多,这种疏离让笔墨失去了精神源头。我主张"天人书合一",就是要让书法重新扎根自然土壤。

怎么学自然?不是简单画瓢。写黄河时,我不会去描浪花的形状,而是站在岸边感受水势——初起时细流涓涓,行至峡谷则湍急回旋,奔入平原又雄浑开阔,这种力量变化才是要融入线条的灵魂。那年去黄山旅游,见云雾穿松而过,忽浓忽淡,忽聚忽散,回来写"云"字,墨色便有了呼吸感,这才是"师法自然"的真意。

有人问我,线条要像"屋漏痕"还是"锥画沙"?我说这些都是入门的拐杖。真正的书法线条,该像老槐树的枝干,历经风雨却筋骨不散,表皮粗糙却内里温润,既有岁月的沉淀,又有生生不息的张力。在生态日益脆弱的今天,书法若能成为人与自然对话的媒介,让观者从笔墨中想起青山绿水,想起四季轮回,便是它的当代价值。

二、德识技一体——做有温度的书家,写有根脉的字

年轻时我也曾沉迷技法,觉得把字写得"像"古人就是本事。后来见一位老书法家,字写得不算顶尖,却让人看了心头温暖。他说:"笔是竹做的,墨是松烟做的,本就有草木清气,若写字的人心里龌龊,笔墨也会发臭。"这话点醒了我:书法从来不是技术活,而是修行事。

现在书坛有两种风气要不得。一种是"匠人",天天磨笔法,却不读一句经典,字写得再溜,也透着股匠气。另一种是"理论家",空谈创新,下笔却毫无生气,说的比写的好。我主张"德识技一体",就是要让这三者相辅相成——缺了德,字就没了魂魄;少了识,字就没了根基;欠了技,字就没了筋骨。

"德"是第一位的。不是说要做圣人,而是要有基本的敬畏心——对自然的敬畏,传统敬畏,对文字敬畏,对观众敬畏。汶川地震时,社会组织捐书画,我写"大爱无疆",笔都在抖,不是因为紧张,是心里装着受难的人,那字自然带着情感温度。有人劝我写些"怪字"迎合市场,我婉拒了,字是给人看的,若让人看了心里堵得慌,技法再高也没用。

"识"是底气。我的案头总放着《论语》和《道德经》《清静经》,不是装样子,是精神需要营养。写"仁"字时,会想起"己欲立而立人",线条就不会刻薄;写"道"字时,会琢磨"上善若水",结构就多些包容。有次给学校题"立德树人",特意查了"德"字的演变,从甲骨文的"直心"到金文的"加心再到隶书加彳旁",寓意“看得正”“心念正"“行得正",这些文化根脉,必须融进笔端。

技法重要吗?太重要了。就像砍柴要磨斧头,但不能为了磨斧头忘了砍柴。中锋用笔求稳,侧锋用笔求变,墨色浓淡看心情,这些都要练到"手随心走"。我常跟学生讲"庖丁解牛",不是说技法要多熟,而是说当你对牛的肌理了如指掌,刀自然"以无厚入有间"。书法的技法,最终是为情感服务的,就像好嗓子是为唱歌服务,不是为了炫技飙高音。

三、以意赋形——让字跟着心跳走,让笔跟着感觉走

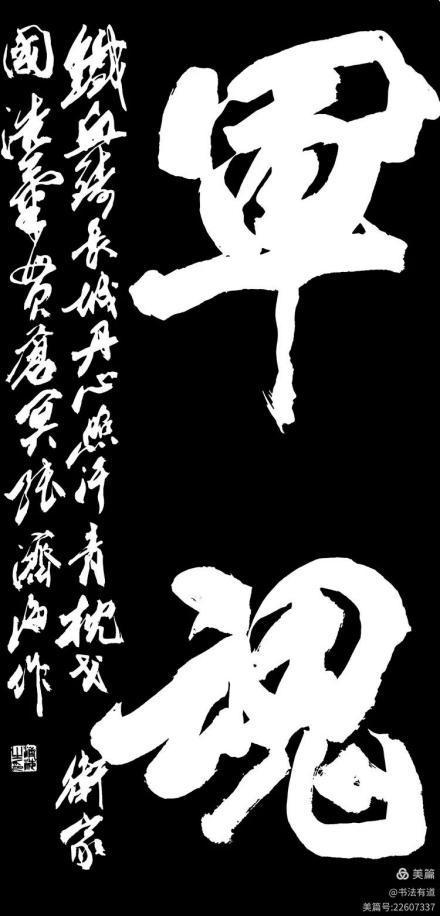

学书法的人都听过"意在笔先",但"意"到底是什么?有人说是字形结构,有人说是章法布局,我觉得都太浅了。"意"是心里的波澜,是没说出口的话,是瞬间的感动或顿悟,书法就是要把这些看不见的东西,变成看得见的线条。

传统教书法,总让先描红,再临帖,把"形"框得死死的。我初学黄庭坚,觉得他的字长枪大戟,很威风,就刻意模仿,结果越写越僵硬。后来读他的《登快阁》,"落木千山天远大,澄江一道月分明",忽然体会到那种开阔疏朗的心境,再写他的字,线条自然有了呼吸,这才明白:形是流,意是源,源通了,流自然顺畅。

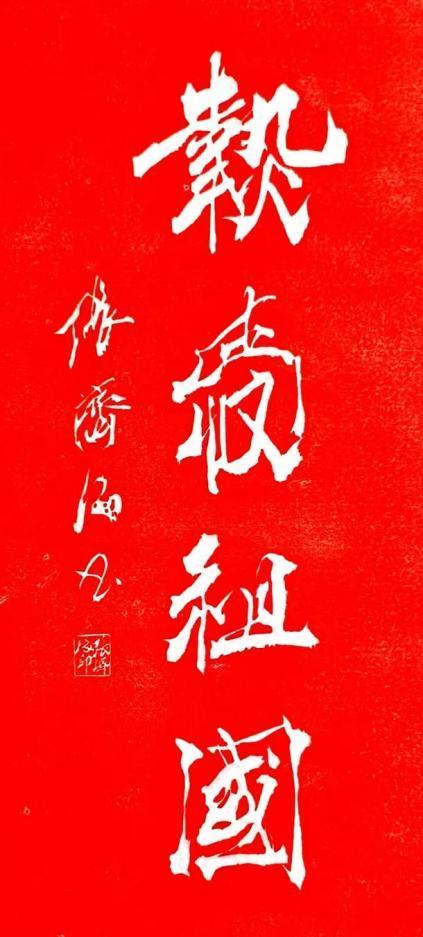

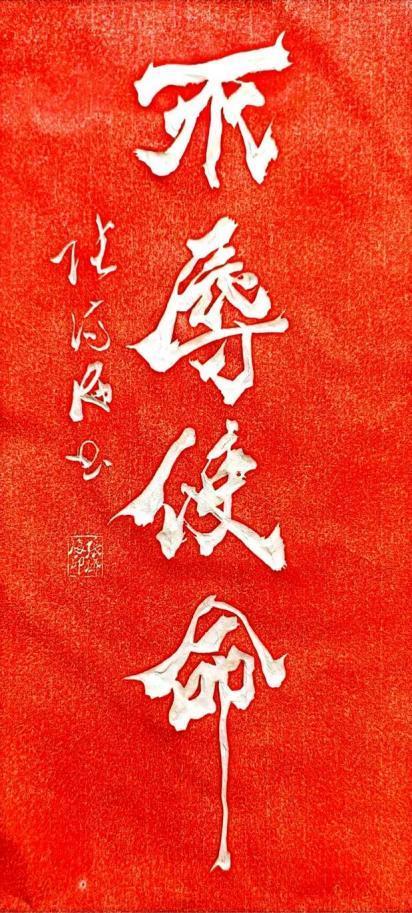

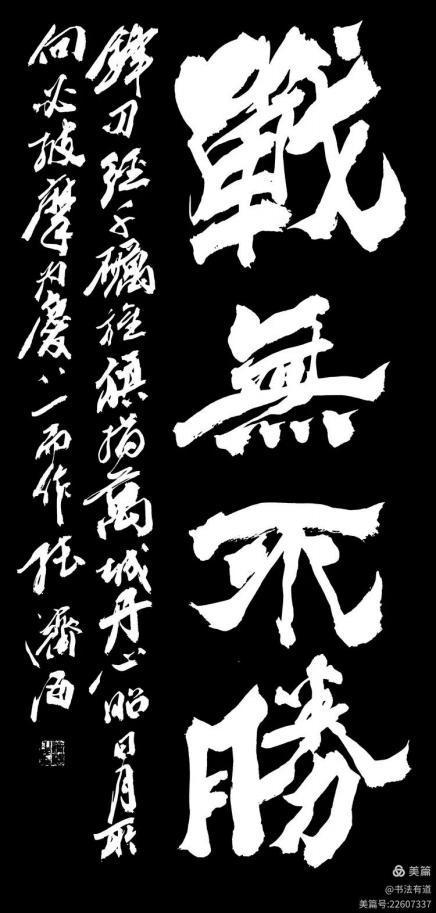

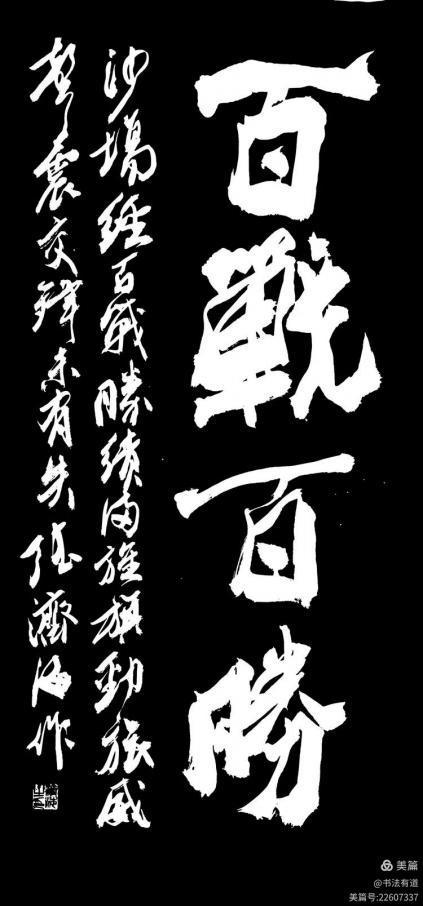

我写《满江红》,不会先规划哪个字大哪个字小。写到"怒发冲冠",气血上涌,笔就重了,字就大了;写到"莫等闲",心里一沉,线条就细了,墨色也淡了;到"朝天阙",一股豪情上来,笔锋一扬,章法自然就破了常规。有人说这不守规矩,我说岳飞写这首词时,心里想的肯定不是平仄格律,是家国大义,书法也该这样,让情感牵着笔墨走。

现在有些人为了"个性",故意把字写得歪瓜裂枣,以为这就是创新。我不赞成。我青年时写"道"字,笔锋锐利,因为心里憋着股不服输的劲;中年写"道"字,线条厚重,因为明白了人生要扛事;现在写"道"字,反而轻松了,知道该放的要放。个性不是装出来的,是岁月磨出来的,是从心里长出来的,这样的字才耐看。

四、心手统一——写字是修行,笔墨是能量

常有初学者问我:"为什么我心里想的和写出来的不一样?"我说这就像刚学骑车,手脚总不协调,练到一定程度,不用想也能骑稳,书法的"心手统一"也是这个道理,只不过更复杂——要让心跳、呼吸、笔锋、墨色都合着一个节奏。

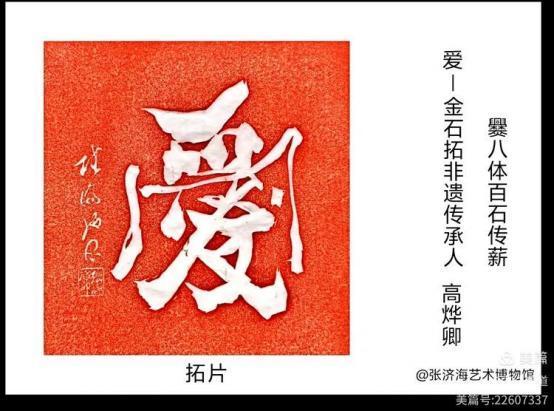

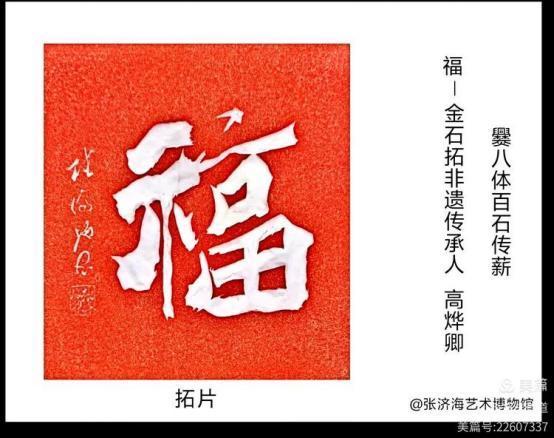

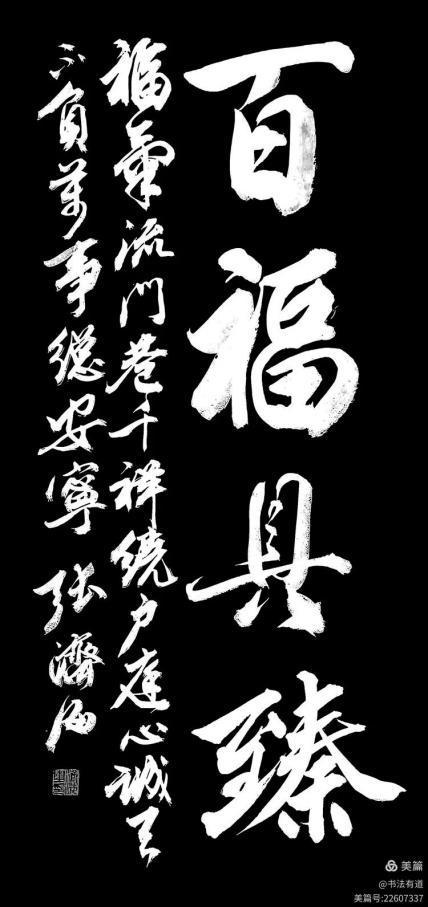

这节奏是什么?是能量的流动。我把书法看作能量的转换器:心里的喜怒哀乐,通过胳膊、手腕传到笔端,最后变成纸上的线条、墨块。能量顺了,字就活;能量堵了,字就僵。写"龙"字时,我会想象龙在云海翻腾,一股劲从丹田升起,经肩到肘,再到笔尖,线条自然就有了张力;写"福"字时,心里暖暖的,墨色就饱满温润,这就是能量的传递。

怎么练这种统一?先练"静"。不妨写字前静坐三分钟,听自己的呼吸,把杂事抛开,就像打太极前的起势,先把气沉下来。创作时要"忘",忘了自己是谁,忘了在写什么,笔和手成了一体,心和纸有了感应,这时写出的字才有"气"。有人说这太玄,其实你看小孩子写字,不管好坏,笔笔都很真,就是因为他们没杂念,心手是通的。

现在人压力大,心总浮着,手也总忙乱。我常劝朋友练练书法,不一定是为了当书法家,是为了找个机会让心和手好好说说话。提笔时吸气,落笔时呼气,线条长时慢呼吸,线条短时快呼吸,练着练着,焦虑就少了。书法若能成为现代人的"心灵瑜伽",让身心在笔墨中找到平衡,也算它的新贡献。

五、普世为主——让书法走进生活,温暖人心

我小时候,村口的墙报、村后的石碑、家里的中堂,都有字,那是书法最自然的样子。现在呢?书法好像成了美术馆的展品,成了拍卖行的拍品,离普通人越来越远。有次去农村,见墙上刷着标语,字写得歪歪扭扭,我就想:书法本该是给大众看的,怎么反倒成了小众的玩意儿?

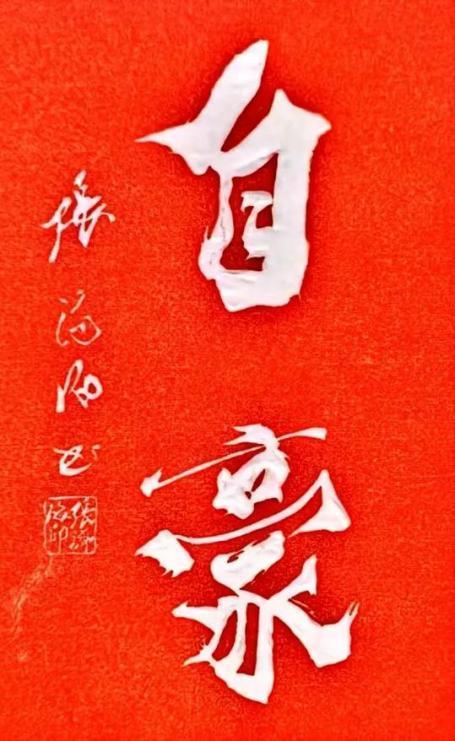

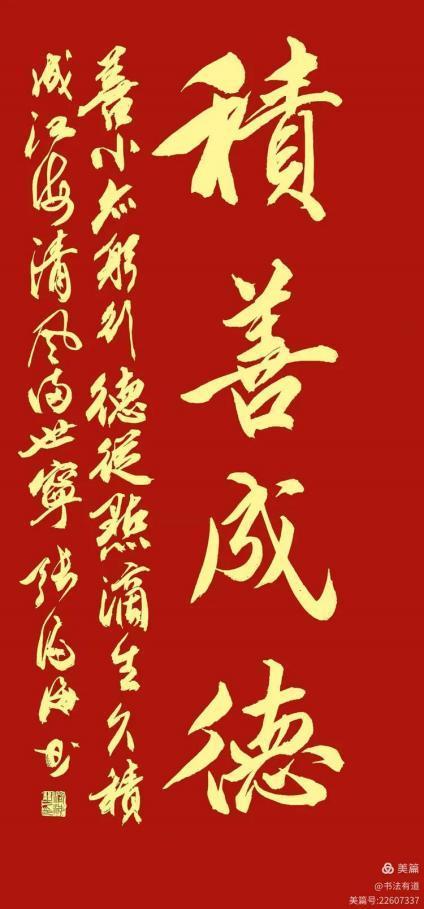

"普世为主"不是说要写得通俗浅白,而是要心里装着大众。老百姓看不懂"先锋书法",不是他们没文化,是那些字没说人话。我写"家和万事兴",会想到街坊邻居看了能会心一笑;写"勤俭持家",会想到能提醒年轻人过日子要踏实。这些字不用多高深,能走进人心就行。

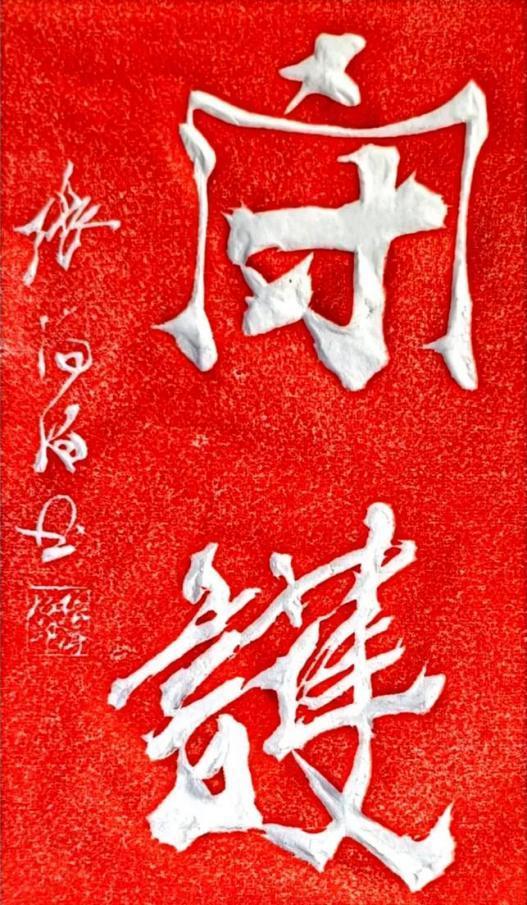

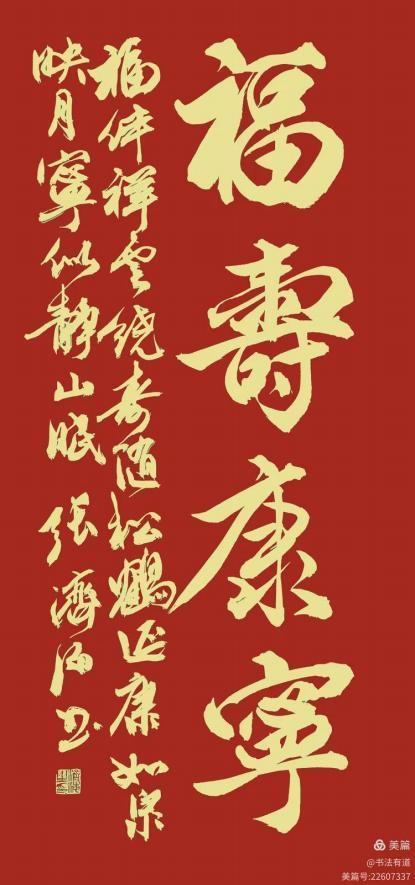

书法还要能传递些正能量。不是喊口号,是用笔墨传递善意。我给乡村小学写"勤学善思",字不会太张扬,怕吓着孩子;给敬老院写"福寿康宁",笔会放软些,透着亲切;写"乡村振兴",特意把"乡"字的撇捺写得像稻穗,把"兴"字的最后一捺写得像大路,老百姓一看就懂。

有人担心通俗了会降低艺术性,我不这么看。把字写得既好看又好懂,才是真本事。我尝试过把书法和社区景观结合,在公园的石头上刻"清风",让老人孩子路过都能摸一摸;给超市写价目牌,用行书体既清楚又有味道。书法若能从书斋里走出来,贴在墙上,立在路边,刻在石上,印在日用品上,才算真正活在当代。

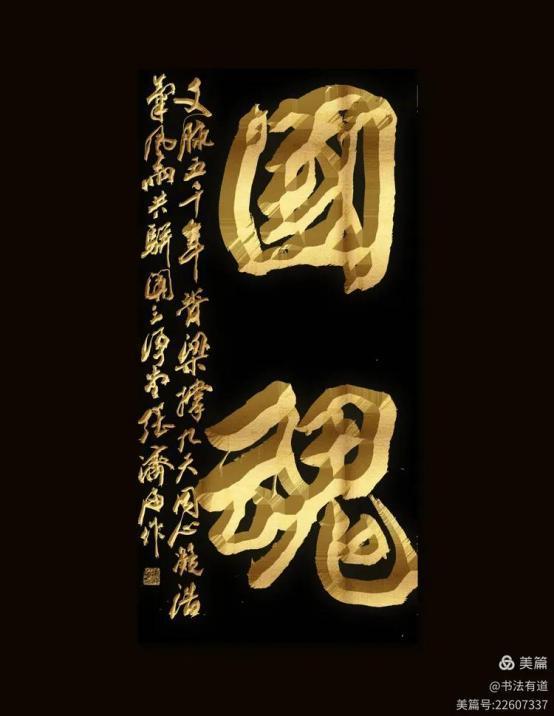

这些年走南闯北,写了无数字,也想了无数关于书法的事。说到底,书法就是个"通"字——通自然,通古今,通人心。

古今,通人心。"五个书法观"不是教条,是我走过的路。从对着字帖较劲,到对着自然悟道;从追求技法完美,到追求人格完整;从想着怎么写"好",到想着怎么写"真",这条路还在继续。

有人说书法是夕阳艺术,我不认同。只要还有人相信美,相信真诚,相信文化的力量,书法就永远有生命力。它可以是老人晨练的消遣,是孩子启蒙的工具,是上班族减压的方式,是中国人表达情感的独特语言。

我这一辈子,就想把字写得再实在些,再温暖些,让更多人觉得:书法不是高高在上的古董,是就在身边的朋友。这,就是我的书法观。

艺术在线

弘扬中华美学

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版