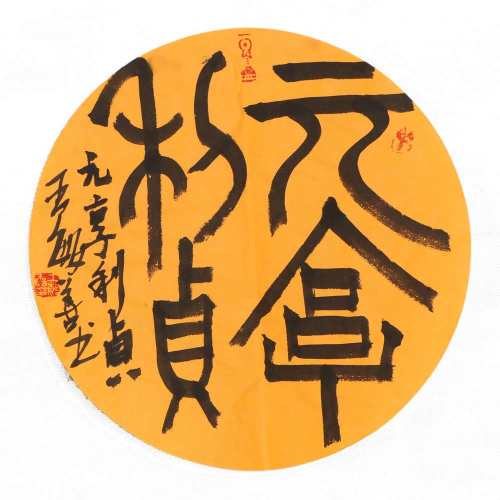

“金榜题名”是中国传统文化中象征考试成功的关键成语,其由来与历史背景紧密关联于中国古代的科举制度,以下是简单解析:

一、成语直接来由

1.文本出处: “金榜题名”最早出自五代时期王定保的《唐摭言·卷三》。书中记载,唐代诗人何扶在太和九年(835年)考中进士后,次年又连中捷报,遂写诗寄予同年考生:“金榜题名墨尚新,今年依旧去年春。”此句描述进士名单墨迹未干,而春景依旧,暗喻物是人非的感慨。后人由此提炼出“金榜题名”一词,专指殿试中选。

2. 书写规范字形:“题名”不可写作“提名”,强调名字被正式书写于榜上。读音:“榜”读作“bǎng”,非“bàng”。

二、科举制度与“金榜”的具体含义

1. 科举制度的层级:科举始于隋朝(605年),废于清末(1905年),历时1300年,分为四级考试:童试:考取秀才资格(免徭役,见官不跪)。乡试(秋闱):省级考试,中者为举人(第一名称“解元”)。会试(春闱):国家级考试,中者为贡士(第一名称“会元”)。殿试:皇帝亲自主持,定最终名次,中者统称“进士”。

2.榜单分类:大金榜:高约80厘米、长近20米,悬挂于长安门外公示三日,现存清代大金榜入选联合国“世界记忆名录”。小金榜:折件形式供皇帝御览,字迹更工整。

3.“金榜”的实质、材质与形式:殿试结果以黄纸书写,因黄色象征皇权,故称“金榜”或“黄榜”,满汉双语,钤盖“皇帝之宝”印玺。

4.公布仪式:传胪大典上,皇帝于太和殿宣唱名次,新科进士着公服、戴三枝九叶冠觐见,礼部随后张榜公示于长安街。

5. 殿试排名与待遇:一甲:状元、榜眼、探花,赐“进士及第”,直授翰林院官职。二甲:赐“进士出身”,可任中央或地方官员。三甲:赐“同进士出身”,多外放为知县。

三、历史演变与文化象征

1. 社会意义:科举打破魏晋门阀垄断,使寒门学子可通过考试跻身仕途,成为阶层流动的核心通道。 “金榜题名”与“洞房花烛夜”并列为人生四大喜事,反映古代知识分子“学而优则仕”的价值追求。

2. 文学与典故延伸相关成语:“独占鳌头”:状元立于殿阶鳌首浮雕前迎榜,喻指第一。 “蟾宫折桂”:晋代郤诜自比“月宫桂枝”,后喻科举及第。文学作品中,清代《儿女英雄传》以“洞房花烛夜,金榜题名时”渲染人生巅峰;《范进中举》则讽刺科举痴迷者的悲剧。

3. 著名历史场景:嘉祐二年(1057)的“千年第一榜”:欧阳修主考,苏轼、苏辙、曾巩、程颢、张载等同榜登科,诞生9位宰相及多位文坛宗师,堪称科举史上人才密度最高的一榜。

四、现代传承与演变

1.语义扩展:从专指进士及第,泛化为各类考试(如高考、公务员考试)成功的代称。

2.文化延续:当代高考放榜时,“金榜题名”仍是最常用的祝福语,体现对知识改变命运的集体认同。

结语:“金榜题名”浓缩了科举制度下士人“十年寒窗,一朝成名”的理想,其背后是制度化的选拔机制(殿试与黄榜公示)、深刻的社会变革(打破门阀),以及延续千年的文化心理(成功与荣耀的象征)。这一成语既是历史制度的产物,也是中华教育文化的精神符号,至今仍活跃于现代语境中。(图文/王敏善)

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版  王敏善

王敏善