施立华,中国美术家协会会员,上海美术家协会会员。

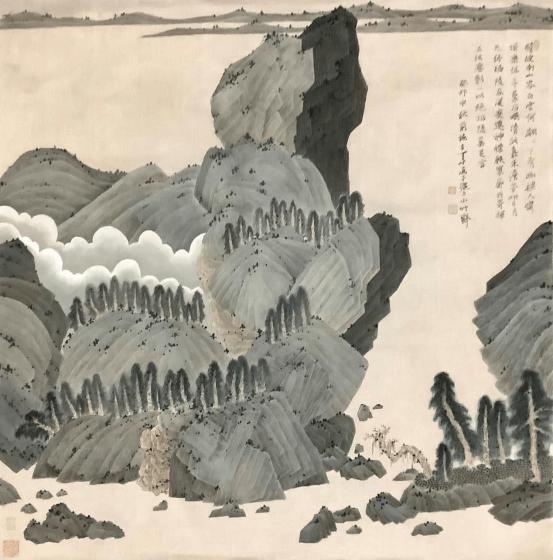

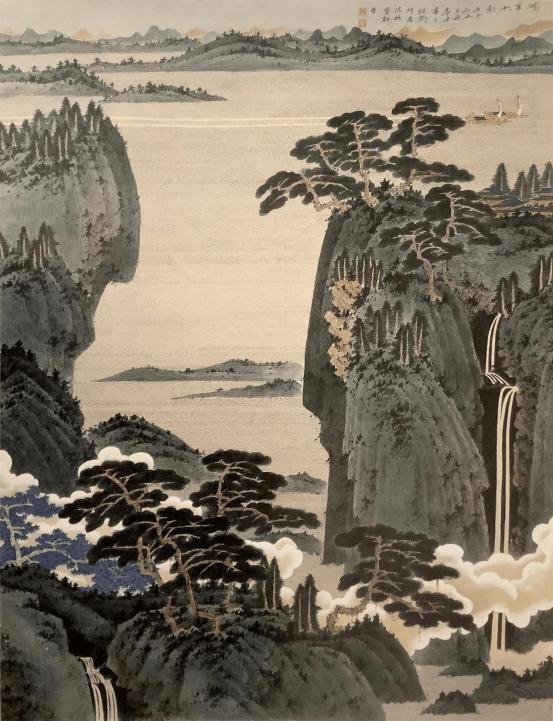

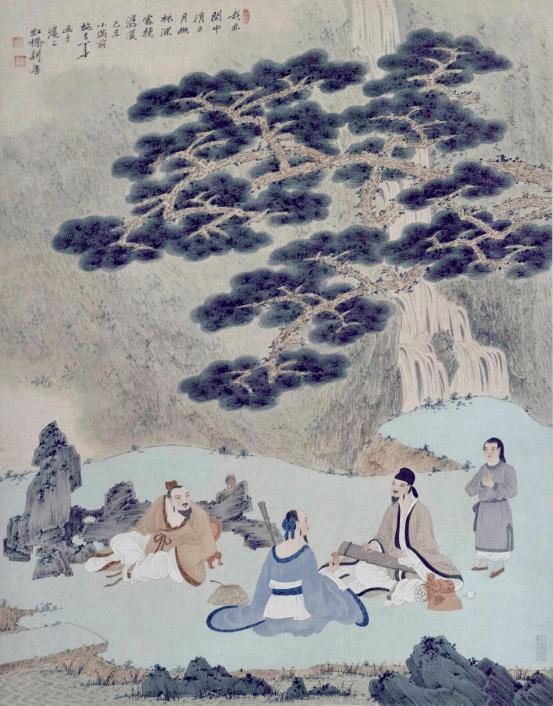

擅长人物、山水及花鸟,所作缜密细巧,清丽雅致,有宋人院画遗意,被喻为新复古主义画风。

1940 年生于上海。

1955 年从师谢稚柳、陈佩秋学习中国画。

1956 年参加第一届上海青年美展,继而参加第一届全国青年美展,并获二等奖。

1963 年毕业于浙江美术学院(今中国美术学院)中国画系。

1984 年受聘于“日本秋田市水墨画研究会”任顾问,同年兼教于上海师范大学艺术系并带研究生。

1985 年参加第六届全国美展,获佳作奖。

1986 年移居美国。

1989 年在纽约成立“立华艺术服务公司”,自任总裁。

1996 年参加世界华人国画展得银奖。

1996 年参加“时代风采画展”。

2001 年参加“2001 年上海美术大展”,作品为上海美术馆收藏。

2004 年参加第十届全国美展。

2008 年参加奥林匹克美术大会,作品为奥林匹克艺术中心荣誉收藏。

2012 年于上海煌杰画廊举办个人画展。

2015 年上海红蔓堂举办个展获得成功。

古典主义的复归

——读施立华油画布上的中国画

文/刘传铭

清·刘熙载《艺概》谓:“颜鲁公书,自魏、晋及唐初诸家皆归隐栝。东坡诗有‘颜公变法出新意’之句,其实变法得古意也。”关于艺术的鉴赏实在是变者视之则“天地不曾为一瞬”,不变者视之则亘亘千年,未有纤毫之动也,是一件非常主观的事。关于颜真卿的书法,宋人以为出新,清人以为得古,见仁见智,当然都有自己的道理。关于旅美画家施立华先生“油画布上的中国画”也是见仁见智、见古见新。因为有分歧,更增加了我们研究施画的兴趣。

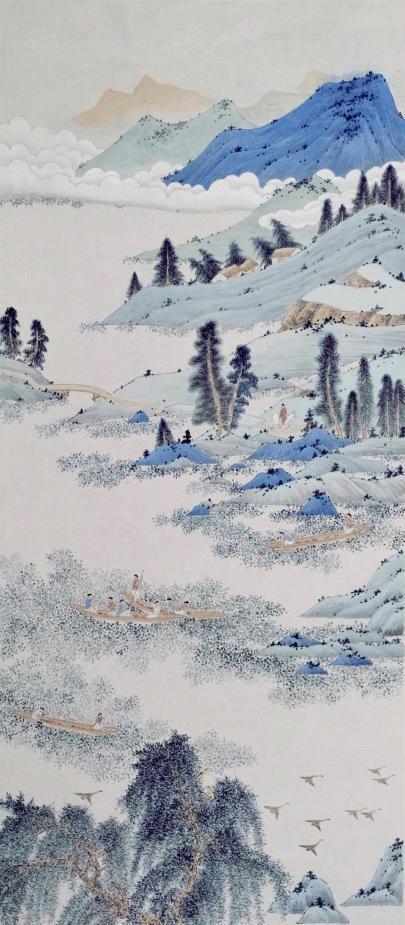

施立华曾师事谢稚柳先生,其主要作品的风格亦颇似谢稚柳上世纪四五十年代工致严谨的路数。立华于山水、人物、花鸟无所不能,早在浙江美院学习时,立华便是同学中的“尖子”。今天的海上大家陈家泠、张桂铭、杨正新和施同班,至今回忆起当年学画的情状,无不叹服立华的底子厚。上世纪 80 年代,施立华移居美国。由于视野的扩大,艺术环境的改变,立华的艺术实践开始了变革和实验。他曾一度丢弃传统,放弃技法,玩起现代派。他在宣纸上用胶水、明矾、盐、汽油等另类材料做出各种肌理效果,也一度丢弃毛笔,用棉花、破布在玻璃、木板上作画。但这一切办法大概都无法找到自己的“灵魂”,最后,立华还是回到绘画的本体立场上来,找到了最适合自己的语言和材料——即亚麻布上的设色水墨中国画。找到了自己安身立命的基础,同时也得到世人和画界的赞赏和认同,如前所述,施先生的造型能力和纯熟的技法是同行中的佼佼者,但现在的作品颇少写生多为经典图式的山水、花鸟和高士、仕女。我猜想这是立华胸中古典主义的情感和审美的复归与凯旋。他再也不愿意去杜撰什么时髦的“流行音乐”,而是要用交响乐队的配置来演奏那些具有永久魅力的东方之音。

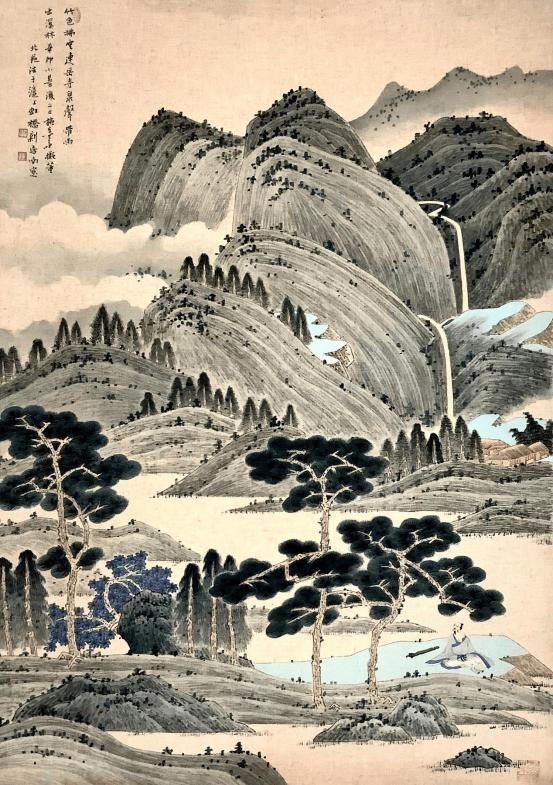

《松溪濯足》是一幅难得的山水画精品,构图饱满而又空灵,笔法精严而又飞动,色彩丰富而又高雅,空间开合而又极富装饰感。一株虬松穿岩而出,松枝曲伸处用浓墨染出郁郁葱葱的松盖,岩下清溪用千笔万笔写出波光鳞鳞、浪痕道道,近岸处用赭石勾填出一叶扁舟,船头一人正挽裤濯足……此情此景正可谓可以居、可以游。仿佛又听见一古老的回声正逐波飞去:沧浪之水清兮,可以濯吾缨,沧浪之水浊兮,可以濯吾足……

《平波浮动》(麻布水墨设色)是立华兄的花鸟佳制,画面虽然取裁于荷塘一角,但对花叶的刻画无不精准、工整、细腻而又徐徐入扣,尤其是所写三只山雀,前呼后应,笔法精细,造型逼真,情趣盎然,熔“黄家富贵”和生活气息于一炉,使读者在欣赏画家神乎其技的同时,又能领略闪灼其间的清雅趣味和对自然之美的无限向往。

《落花游鱼图》(纸本水墨设色)的风格样式在立华兄的作品中是比较出挑的。如果说他的山水、人物、花鸟,大多是刻画精微的“赋格”,那么这幅小写意的花鸟则更具抒情和浪漫。

这幅画的笔法极为轻松、灵动,仿佛是一位高手随意在琴上弹奏的即兴吟唱。我有七言咏之:“清风拂柳摇春光,缤纷追逐下浅塘。心头有歌不顾酒,只问游鱼去何方?”

一位年轻的读者在看了施立华的绘画之后不无感慨地写道:“施先生的画呈现出来的那种平静的完美,震撼着我的心灵,触动了我内心深处的一种向往。我想,是怎样一个祥和的画家,用他那纯熟、平静的笔触,一笔一笔地描述…… 才能画出这超脱人世凡尘的美丽。”这美丽,对于当代中国画应该是古典主义的复归,面对于几乎被“现代文明”窒息的当代人,无疑更像是一泓清凉的甘泉和一缕涤浊荡混的清风。

2005 年盛夏记于泸上放思楼

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版  艺术在线

艺术在线