据央视网报道,今年开学季,南京某高校要求新生入学时填写调查问卷,并通过AI依据睡眠习惯、卫生标准与噪声耐受度“匹配”舍友,引发讨论。有不少学生对这种分配方式表示支持和向往,但也有网友认为,AI匹配不利于学生日后适应社会上的人际交往。

报道截图 图片来源:央视网

事实上,宿舍分配问题一直是近年来大学生活的焦点话题,各大高校也在不断探索更优的解决方案,发放生活习惯调查问卷的做法并不罕见。还有学校采用“MBTI”、舍友互选等更复杂的匹配方式。这些尝试在一定程度上化解了不少宿舍矛盾。高校通过收集性格、爱好、生活习惯等各类信息为新生匹配室友,既能弥合因学生生长环境不同带来的个体差异,也能为有相似兴趣爱好的学生提供更便捷的社交途径,帮助新生更好地融入新生活。

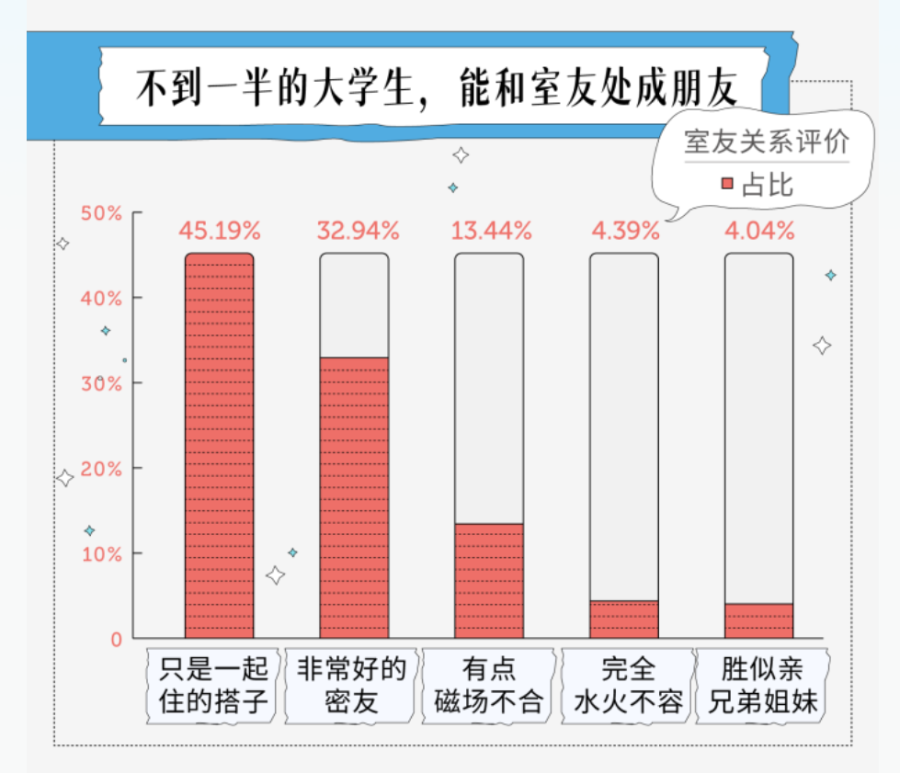

无论是利用“MBTI”做分类,还是借助AI工具进行匹配,学校的初衷都是好的,为了追求更理想的“精准适配”,从而构建和谐的宿舍关系。但也要注意到,过于追求“精准适配”可能会导致方向上的偏差。大学宿舍关系的本质,不是一个寻找“灵魂挚友”的社交场,而是一个需要共同维护的最小公共空间。据“网易数读”2025年1月发布的《中国大学生宿舍关系白皮书》,只有不到一半的大学生能和舍友处成朋友。可见,对很多大学生来说,宿舍生活的首要目标是构建一个独立而安宁的私人休息空间。高校在设计调查问卷时,若将性格爱好这种复杂、动态的因素作为重要匹配要素,反而有可能增加问卷的复杂性和失真风险。

《中国大学生宿舍关系白皮书》节选

在无法保证问卷回收质量和分配机制合理性的前提下,学校不妨将重点回归到最根本的、也最容易被量化的宿舍矛盾问题上。比如能适应的最低空调温度、是否抽烟、是否喜欢连麦打游戏、是否需要早于几点钟睡觉等。试想一下,如果一个寝室经常因为这些生活习惯问题发生矛盾,那么身处其中的同学又怎会愿意进一步追求精神上的和谐?一套优秀的宿舍分配问卷,应该帮助学生高效地筛出不可调和的“硬冲突”,而不是为他们预定一个好朋友。

当然,筛选出这些“硬冲突”只是第一步,更重要的是高校需要建立与之配套的、畅通且人性化的宿舍调换机制与沟通平台。例如,可以设立“宿舍调换反映窗口”或者“空床位公示系统”。在资源允许的前提下,让学生在熟悉大学生活后,拥有再次选择的可能性和路径。

值得注意的是,宿舍分配问题不止于其本身,它实际上为我们观察高校治理能力提供了一个绝佳的窗口。当下,一所高校的人文关怀水平已经成为不少学生择校的参考条件之一,诸多高校也在为构建良好的学校形象推行各种改革措施,不少学校的经验值得借鉴。比如:四川大学在食堂为考研人设立“能量补给站”;中国人民大学设立“温馨易办”系统,高效收集并及时解决师生校园生活问题,在师生间广受好评。可见,正如宿舍分配问题要脱虚向实,高校人文关怀改革的成败,不在于是否采用了新技术,而在于是否真心站在学生的立场,直面真实的痛点。

在高校扩招、宿舍资源紧张的背景下,管理者都希望找到最优解。实际上,宿舍怎么分配没有标准答案,需要管理者关注学生核心需求,将人文关怀转化为解决实际问题的精准方案。

(原题为《AI匹配舍友?关键在能否直面学生真实痛点》 来源 中青评论微信公号)

编辑:乔西

二审:王亚平

三审:王长善

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版