这暖暖的红色,天然便与人间的烟火气缠在一起。在北方乡间的院落里,柿子树是最寻常不过的。霜降一过,家家户户便忙碌起来。长长的竹竿头上绑了小小的铁钩,小心翼翼地伸向枝头,轻轻一拧,那沉甸甸的“红灯笼”便落了下来,由底下的人用布单子稳稳地接住。这景象,是热闹的,却又有一种庄严的仪式感。摘下来的柿子,有的立刻摆在盘里,软软的,薄薄的皮儿下,兜着一泡蜜也似的浆液,轻轻撕开一个小口,用力一吸,那股清甜便直沁到五脏六腑里去。更多的,则是被主妇们细细地削了皮,一串串挂在屋檐下、院墙上,让干爽的秋风慢慢地吹,吹成一身白霜的柿饼。那甜,是收敛了的,凝练了的,成了冬日里孩子们最念想的零嘴儿。

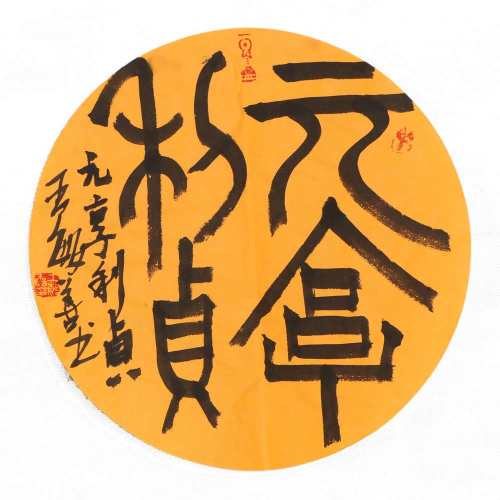

这般圆满的形与色,这般甜糯的滋味,自然在人们心里,酿出了许多美好的想头。在中国人的言语里,“柿”与“事”同音,于是这果子便成了吉祥的化身。画师们最爱将它入画:两只红柿并置,便是“事事如意”;将它配上白玉般的如意,更是好口彩;若与灵动的鲤鱼同在一幅画里,那便是“事事利余”了。那红柿饱满的形态,光润的质感,更仿佛是一种无声的宣告,宣告着生活的富足与安稳。它不像梅子那般酸涩,也不像桃李那般娇艳易逝,它就那么朴实地、笃定地红在那里,告诉你,春华秋实,付出总有回报,这是一份最朴素也最踏实的人生哲学。

然而,你若以为柿子的好,只在它的甜熟与圆满,那便又小看了它。文人的趣味,往往在繁华中看出冷寂,在圆满里品出苍凉。明人笔记里有一段,我总忘不了,说是:“木中根固者柿,霜后熟可食,味甘。其枯枝最好,入用。”这寥寥数语,却道出了柿子生命的另一重境界。那甜熟的果子,固然是奉献给俗世的;而那风干了的、嶙峋的枯枝,却被画家们视为至宝。它的线条,经过风霜的删削,洗尽了铅华,只剩下最本质的、如铁画银钩般的姿态,疏疏落落,嵌在宣纸上,是一种极简的、耐人寻味的美。这便像人生,热热闹闹、红红火火是一种风光;而繁华落尽、洗尽铅华之后,所显露出的那副清瘦的骨骼,或许更近于生命的本真。

于是,每当我再看见那满树燃烧的柿子红,心中便生出一种复杂的敬意。它既是人间烟火里那份触手可及的温暖与甜蜜,是“事事如意”的俗世祈愿;同时,它也是高悬在秋日碧空下的一盏盏智慧的明灯,照见过往文人墨客的孤高心境,也映照着每一个平凡人对圆满生活的全部想象。它红得那般热闹,却又红得那般寂静。(文/王敏善)

王敏善

王敏善

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版