《老子与书画》

旭宇 郗吉堂 著

山东画报出版社

编者按

《老子》五千言,历代解读者众,多仅拘限于就哲学而谈哲学,就思想而谈思想。而中国书画源远流长,其技法、审美原理、思想、境界多以老子为基、为核、为本,《老子》思想深深地影响着中国书画艺术的发生、发展、演变。然而,却未见系统阐释者。

缘起《书法报》主编:兰干武的一次约稿,且旭宇先生研究《老子》多年,随后由其口述、郗吉堂执笔整理,从《老子》中汲取灵感,凝结为30篇感悟之思,首发于《书法报·书画天地》,一经推出便在书画界与学界引发强烈反响。其后,《老子与书画》《老子与书法艺术》相继出版,进一步延展了这一研究的深度与广度。

《私享艺术》关注并推荐旭宇书画作品及其专著多年,我们感觉这部书,从书画角度研究,它的影响极其深远,同时我们也了解到,还有很多朋友没有看到,这是一部值得所有艺术创作者都应该看到的研究老子与艺术的书,所以我们向旭宇先生建议并得到其授权,于《私享艺术》线上连载。

序

文·兰干武

应该是前年年底,我与旭宇先生在讨论他的《寄给历史的书札》时,顺便告诉他,我欲创办一本纯文学刊物《穷文》,想听听他的看法,并向他约稿。旭宇先生听了我的设想,很高兴,也非常乐意供稿。他说自己几十年来,一直在研究老子,有一些心得,可以写出来。

我与旭先生交往20年,知道先生从不食言,说到的事情,很快就会兑现。果然不出我所料,不到半年时间,旭先生就来电话告诉我,文章已经写好了,共计30篇。因了多种原因,《穷文》尚未推出,我就将旭先生口述,郗吉堂先生执笔的《老子与书画》安排在自己主持的报纸上连载。文章一经刊出,反响极大,每次公众号发出,都获得众多读者称赞。

可以肯定地说,《老子与书画》这件“左图右文”的作品,它与旭宇先生另一件力作,即《寄给历史的书札》一样,都是集艺术性、文学性、思想性于一炉,填补了当代书法的空白。仅此一件作品,便足以支撑起一座博物馆。旭宇先生穷一生精力,研究《道德经》,颇有心得,对人生世事,洞若观火,已而一身正气,无欲无畏。但对艺术却有谦卑之心,矻矻以求,以小学生自居,正是这种敬畏之心,成就了旭宇先生的大事业。其实,纵观当代书坛,真正能称得上学人的又有几人?特别是在世的书家中,如旭宇先生这般老而弥坚,老而弥笃,老而弥秀,老而弥壮者,又有几人?是故,以我从业几十年的眼光,可以负责任地说,旭先生作为文人书家,在当代,可说是秦砖汉瓦,硕果仅存,能望其项背者不多了。

这本《老子与书画》的出版,再一次佐证了我对旭先生的评价。过去,人们对老子的研究,多专注于思想和哲学范畴,专门从书画艺术的角度作深入的专题研究,尚属首次,其意义和价值不言而喻。因而,旭先生的壮举填补了老子研究的空白。当代及后世有识之士,都会感谢旭先生及吉堂先生的学术分享。

是为序。

戊戌中秋前一日于近吾且远居

作者系《书法报》主编,著名文化学者

旭宇先生为本篇文章题字

不欲以静天下将自正

——艺术,清静的世界

旭宇口述 郗吉堂整理撰文

艺术,应该追求清静精神。

时间曾经浮躁,社会曾经浮躁,人心与人生曾经浮躁。

越是此时,艺术家更要不随着躁动,要像禅者一样有定性、定力,坚守信念。永远都是“正”,永远表示着若人不正,若世不正,“天将自正”。

艺术家是应该有一股执拗劲,在寻求艺术真谛的道路上,敢于独立直行。不要怕人笑你不聪明,笑你是“拗相公”。做书生是容易叫人笑话的,但一个没有书生的民族,是没希望的。

中国的思想史、文化史、文学史,书生太多了,要说是他们结构了中国精神文化的博大,该是不过分的。五千年的民族,一路走来,浩浩荡荡。这是一个天地之大正,写的也是他们这群人的清静、寂寞、冷板凳。

唐 褚遂良 大字阴符经局部

老子说:“飘风不终朝,骤雨不终日。”(《老子》第二十三章)这都是躁的现象。天地尚且有躁,天地之躁尚不得长久,何况人间?

长久的应是清静。老子说,“静为躁君”“躁则失君”。(《老子》第二十六章)君者,根本也。君在,方寸不乱。君在,正气在,百邪不得相侵。所以,天地有清静之君,风调雨顺,百端降临。人世有清静之君,政通人和,国泰民安。人心有清静之君,神清气爽,畅达平生。

老子说:“不欲以静,天下将自正。”(《老子》第三十七章)艺术家应求清静。书画艺术家尤应求清静。清静可致远,从思想上、艺术上,应能看得更远一些,走得更远一些。艺术是一种精神创造,表示着一个民族在某个时代,某个文化时期,某个艺术与审美阶段的典型存在,这样的高度,说是一如老子所说的“婴孩”一般的清纯,一点也不过分。一个心中装满了功利、欲望、钞票、头衔的人,怎么能进入这个境界?一个不想进入这个境界的人,虽然也手捉笔管,也画几条墨线,又怎么能被称作书画家?又怎么能被称为书画艺术家?

与世风一起浮沉的作品,怎能经得起历史的检验?那么,又是什么原因让它们失去时代的标志意义与价值呢?仅仅是政治吗?

唐 欧阳询 九成宫醴泉铭局部

唯物论讲:透过现象看本质。这或许太哲学了一点。但“不欲以静”,在《老子》中也决不是要人不吃熟肉吃生肉,不睡屋子睡树上,而是要人们不要贪心天下,贪心财富,知道人之为人到底是什么,该如何存在。在《老子》看来,人明白这个道理,人顺畅;天下明白这个道理,天下顺畅。

清静是自然现象,也是自然法则。人,也包括艺术家,都是大自然的一分子。尤其艺术家,当是人间骄子,是以天生灵性行走于人与自然之间的一个群体,尤要深谙自然本性,更应清静下来,像王维那样,静听桂花飘落,静观月光透过树梢枝叶洒落于树下的青苔上。人能达到这种境界,就能踏上艺术之路。

清静是一种心境,私欲少一点,这对艺术发展大有好处。有些获奖者,越到后来越是强弩之末,最后跟不上时代。这是艺术之心有躁无静,多躁少静的结果。天下多是和风细雨,真正狂风暴雨是暂时的。艺术的根本问题,是艺术家要有清静之心。当然,艺术家的清静之心,也是讲知识积累的。这是一个很好的形式。要想使自己成为有成就的人,就应该这样追求。

艺术,长久的积累。

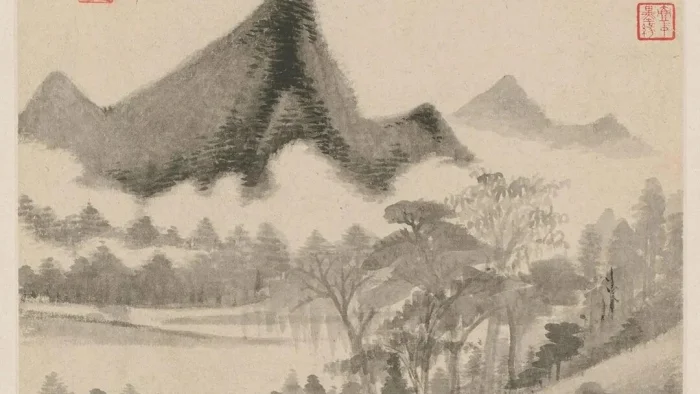

旭宇先生书法作品

前 言

《老子》是中国古代思想文化史上一部重要典籍,其所广泛涉及的哲学、社会学、政治学、民生学等多方面的内容,及对自然现象与人类社会相互关系的把握,及在这种把握中所运用的辩证的思想方法,后来成为民族精神架构中的重要存在。而《老子》关于自然与人的和谐关系的认识,现在已经成为世界最早的关于人类命运思考的重要成果。

《老子》的美学思想对中国美学思想发展影响巨大。特别是它结合自然、社会等审美对象而从本体论与方法论上展开对美与审美的探讨与把握,精湛且深刻,实乃人类人文存在的重要认识,基本上确定了中华民族运用美来把握世界的独特方式。中国的书学、画学、诗学,在审美取向及艺术品鉴上,都接受了《老子》的思想与原则,从而展现了东方形式的美韵与风采,不同于西方。

《老子与书画》的写作,缘起是读《老子》而觉得于学习,创作,乃至人生释惑,有启发,有助益,有提高。后举烛探隐,似有所悟,遂集腋成篇。故而本书之写作,不为释义《老子》,只是感悟《老子》。是由《老子》而生发开去,再对诸对象作审美观照。至于会否“歧路寻羊”,则不得而知。唯愿日后诸君有读到此书者,不吝赐教。

《老子》是一本永远读不完的经典,它那厚重的内容,精辟的卓见,令人类永远瞻望,永远清醒。本书作者之一的旭宇从20世纪60年代即读《老子》,今年近八旬,仍手不释卷,以取《老子》之清思,来修身悟道,来指导创作。人欲自觉做到知行合一固然不易,但把艺术视作修身、悟性、参道、养德之举,则令人一生受益。

《老子》是昆仑山,是长江,黄河,是我们民族思想的源头。我们若可作东奔大海的滚滚洪流中的一片飞沫,那切勿忘记东去中再西向回首,望一望我们的源头。

人老当读经。何也?使人知何处来,又归何处去。

旭宇

XUYU

旭宇,号白阳,当代著名诗人、学者、书法家、画家。1939年出生于河北省玉田县。现任中国书法家协会顾问、中国散文诗学会副主席、河北省诗词协会荣誉会长、河北省文联名誉主席等职。中国文联终身成就奖(书法)获得者。其先以诗名世,继又以书法为天下知,八十高龄后又以文人山水画立于当代。他集诗、书、画于一身,获得诸多荣誉。但其始终以草根、终生一学子自居,学习前贤,激励自我,奉献社会。

私享艺术

私享艺术官方正观号

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版