文学路上的明灯

—访中国作家樊家勤纪实

初访樊老师

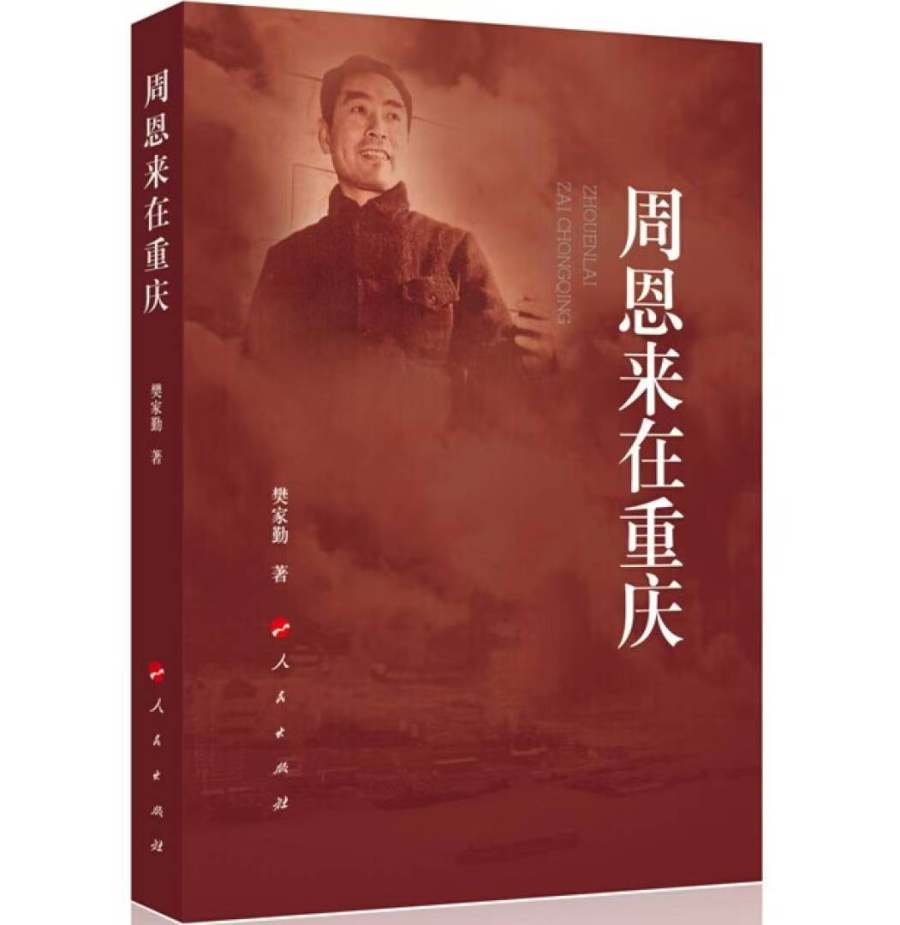

秋天的阳光透过斑驳的树叶,轻柔地洒在我手中的书本封面上,那是樊家勤老师的作品《周恩来在重庆》。书封上的文字仿佛带着魔力,牵引着我怀揣着对文学的炽热热爱与对樊老师的深深敬仰,踏上了拜访他的路途。

樊老师的家隐匿在一个宁静的小区里,周围绿树成荫,微风拂过,树叶沙沙作响,仿佛在低声诉说着文学的故事。这里环境清幽,仿佛是一处远离尘世喧嚣的文学净土,让人心生宁静与向往。

我怀着些许紧张又无比激动的心情,轻轻敲响了那扇承载着无数文学梦想的门。不一会儿,门缓缓打开,一位精神矍铄、面带微笑的长辈出现在我面前,他就是我仰慕已久的樊家勤老师。我赶忙向他问好,声音中带着一丝抑制不住的兴奋。樊老师热情地把我迎进屋里,那温暖的笑容和亲切的举动,瞬间驱散了我心中的紧张。

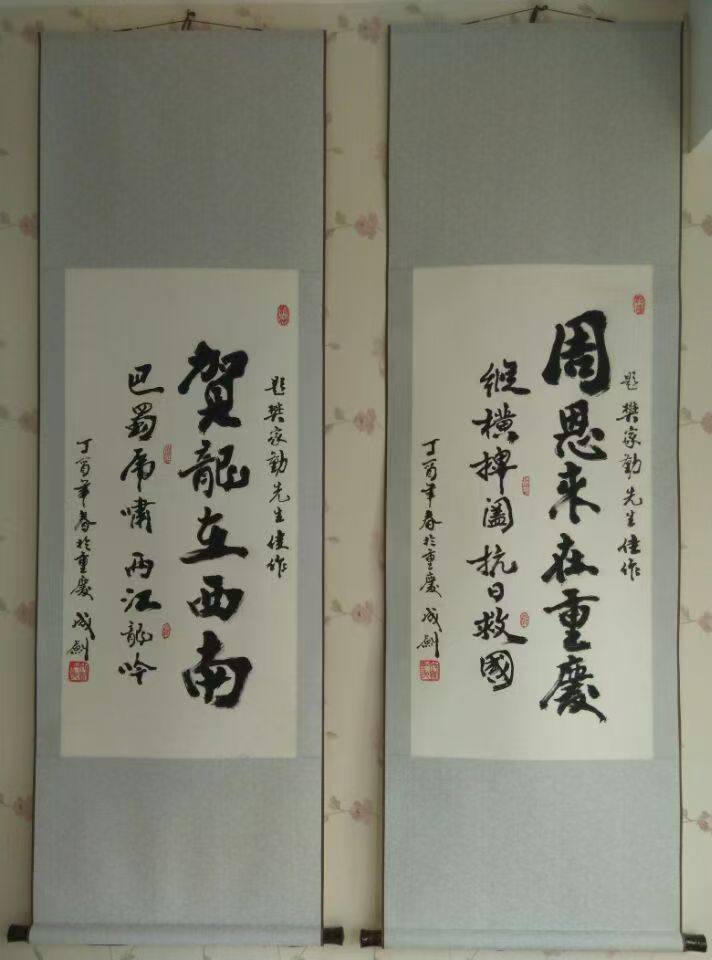

屋内的布置处处透露着浓厚的文化气息。书架上摆满了各类书籍,层层叠叠,像是一座知识的宝库,每一本书都仿佛在等待着有缘人去开启其中的智慧之门。墙壁上挂着一些书法作品和照片,书法作品笔走龙蛇,力透纸背,照片则记录着那些珍贵的瞬间,仿佛在诉说着岁月的故事。

开启创作的启蒙之旅

我们在客厅坐下后,我迫不及待地向樊老师表达了我对他作品的喜爱和对他创作经历的好奇。樊老师微笑着,眼神中透露出岁月沉淀后的智慧,他轻轻抿了一口茶,开始讲述起自己的创作故事。

“我刚开始写作的时候,条件很艰苦。”樊老师的声音平和而坚定,仿佛把我带回到了那个充满求知欲的年代。“看到档案室准备销毁的语法书籍,我就像发现了宝藏一样,赶紧借来学习。那时候,字典都翻烂了好几本,每一页都被我摩挲得光滑无比。我经常跑图书馆,为了能借到更多的书,办了好几个借书证,还订阅了很多报刊杂志。每天只要有空,我就一头扎进书堆里,如饥似渴地汲取知识的养分。”

我想象着樊老师在昏暗的灯光下,捧着破旧的字典,认真研读的画面,心中涌起一股敬意。那是怎样的一种执着和热爱,才能在如此艰苦的条件下坚持学习啊!“那时候发稿非常艰难,我投了好多稿件,大多都石沉大海。记得《中国青年报》搞小小说征文,我连续写了十几篇,一篇都没发表。但我没有气馁,还是坚持写。”樊老师的话语中透露出一种坚韧不拔的精神,就像一棵在狂风中屹立不倒的大树。

我不禁问道:“是什么支撑您在这么困难的情况下还坚持写作呢?”樊老师沉思了一下,目光望向远方,缓缓说道:“是对文学的热爱和对自己的信念。我深记着高尔基的一句话:一开始就写大部头的东西是青年人的最大败作。我知道自己需要不断积累和学习,所以一直在努力。而且我相信,只要坚持,总会有收获的。文学就像我的生命一样,已经融入了我的血液,一天不写,我就觉得少了点什么。”

樊老师的话让我深受鼓舞,我仿佛看到了他在文学道路上披荆斩棘的身影。他的坚持和执着,就像一盏明灯,照亮了我在文学道路上前行的方向。在这个浮躁的时代,我们太容易被困难和挫折打倒,而樊老师的经历让我明白,只有坚守内心的热爱,才能在文学的道路上走得更远。

挫折与成长

樊老师继续讲述着他的经历,他的声音沉稳而有力,仿佛在讲述一段波澜壮阔的历史。“在写作的过程中,我不仅要面对发稿的困难,还要承受外界的压力。单位很多人知道我在写小说,就讥讽嘲笑、冷言冷语,说我不误正业、不切实际、好高骛远。他们不理解我为什么要在一条看不到希望的道路上坚持下去,觉得我是在浪费时间和精力。”樊老师的眼神中闪过一丝无奈,但很快又恢复了平静,仿佛那些曾经的挫折和嘲笑都已经成为了过眼云烟。

“那您当时是怎么想的呢?”我关切地问道。樊老师笑了笑,豁达地说:“我没有理会他们的看法,我知道自己在做什么。我觉得只要自己认定的道路,做对社会对国家有益的事,那就坚持地走下去。而且我相信,时间会证明一切。别人的看法并不重要,重要的是自己内心的声音。我不会因为别人的几句嘲笑就放弃自己的梦想,文学是我一生的追求,我会一直坚持下去。”

樊老师的这份豁达和坚定让我十分钦佩。在面对外界的质疑和压力时,他没有退缩,而是选择了坚持自己的梦想。这种精神让我明白,在追求梦想的道路上,我们会遇到各种各样的困难和挫折,但只要我们有坚定的信念,就一定能够克服它们。就像贝多芬在失聪的情况下依然坚持创作音乐,梵高在贫困潦倒中依然执着于绘画一样,樊老师在文学的道路上也展现出了非凡的毅力和勇气。

后来,樊老师被调去搞刑侦工作。这份工作很忙碌、很辛苦,但也为他的创作提供了丰富的素材。“在刑侦工作中,我能深入一线生活,接触到各种各样的人和事。我看到了人性的善恶美丑,感受到了社会的复杂和多样。这些经历都成为了我创作的源泉,我把一些案件写成消息、通讯、报告文学发在报刊上。”樊老师的眼中闪烁着兴奋的光芒,仿佛在回忆那些难忘的经历。

“那段时间,我每天都在忙碌中度过,但我却觉得很充实。我把工作中的所见所闻所感都记录下来,然后进行整理和创作。每一次创作都是一次心灵的洗礼,我希望通过我的作品,让更多的人了解刑侦工作的艰辛和重要性,让更多的人感受到正义的力量。”樊老师的话语中充满了对工作和创作的热爱。

我不禁感叹,生活就是最好的老师,只要我们用心去观察、去体验,就能从生活中汲取无尽的创作灵感。樊老师的经历让我明白,文学创作不仅仅是坐在书桌前的冥思苦想,更是要深入生活,感受生活的酸甜苦辣。只有这样,我们的作品才能有血有肉,才能打动读者的心灵。

文学的突破与收获

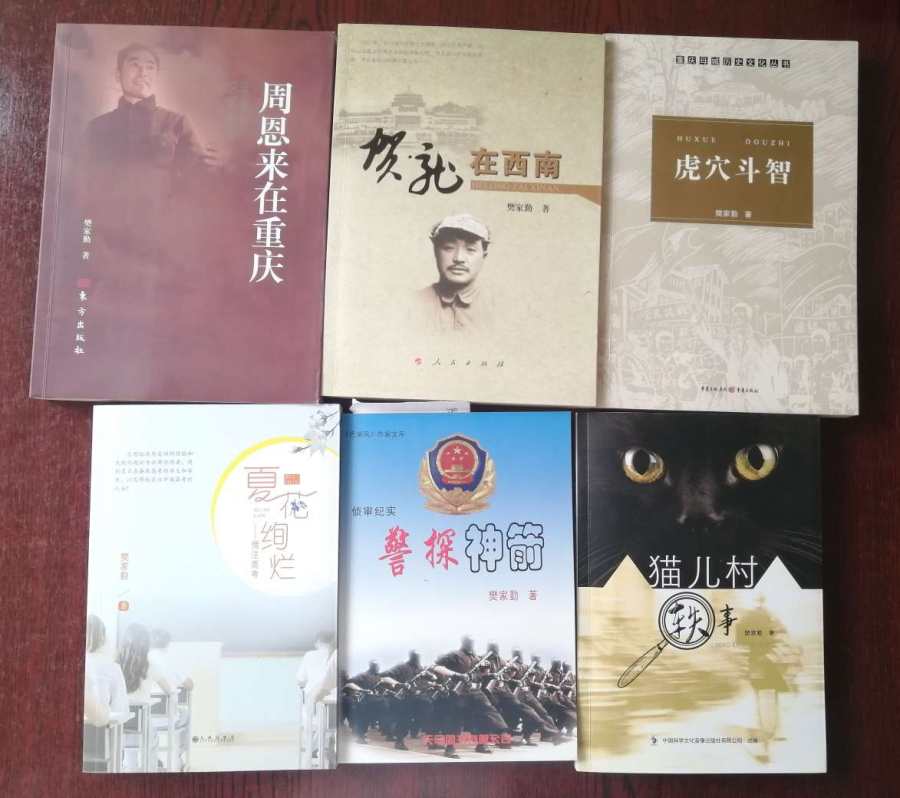

随着樊老师的讲述,我了解到他在文学道路上取得了许多成就。他的作品陆续在《重庆日报》《重庆晚报》《神州》等众多报刊上发表,每一篇作品都像是一颗璀璨的星星,在文学的天空中闪耀着独特的光芒。

“我的纪实文学《外围搜索》在社会上产生了反响,著名诗人、评论家万龙生对它评价很高。他说作品的题材具有先天优势,行文流畅,剪裁适宜,见证了重大事件,记录了公安战士的殊勋。”樊老师的脸上洋溢着自豪的笑容,那是一种对自己作品的认可和对文学追求的肯定。

听到樊老师的作品得到如此高的评价,我由衷地为他感到高兴。同时,我也对他的创作风格和技巧产生了浓厚的兴趣。我问道:“樊老师,您在创作过程中有什么独特的技巧和方法吗?”

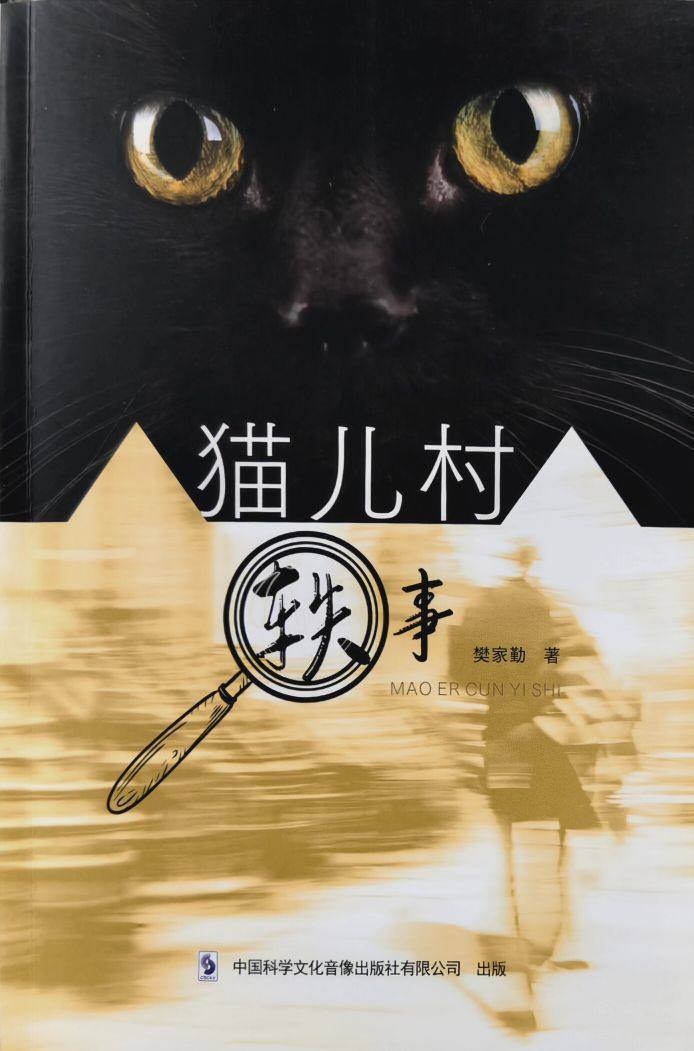

樊老师想了想,认真地说:“我觉得创作最重要的是要真实,要从生活出发。比如我写《猫儿村轶事》,书中的很多案件都是我在工作中亲历、了解到的,有很多都有原型。我把这些素材进行加工和创作,让它们更加生动、形象。我会深入挖掘人物的内心世界,展现他们的情感变化和性格特点,让读者能够感同身受。”

樊老师还告诉我,他在创作过程中会不断思考和摸索,找到最适合自己的创作方向。“我觉得写政法题材的稿子最符合我的实际,所以后来我的作品大多都是围绕政法题材展开的。政法题材的作品有很多可以挖掘的地方,它涉及到社会的公平正义、法律的尊严和人性的考验。我希望通过我的作品,能够让更多的人了解政法工作的重要性,也能够引发人们对社会问题的思考。”

樊老师的创作经验让我受益匪浅。他让我明白,真实是文学的生命,只有深入生活,用心去感受,才能写出有血有肉、打动人心的作品。同时,我们也要不断探索和尝试,找到自己的创作风格和方向。就像梵高在绘画中形成了自己独特的风格,莫言在文学创作中展现出了魔幻现实主义的魅力一样,我们每个人都应该在文学的道路上找到属于自己的那片天地。

良师的指引

在樊老师的创作历程中,他得到了许多前辈和朋友的帮助和指导。他给我讲了何天才、聂云岚和陈建初老师的故事,每一个故事都充满了温暖和感动。

“何天才老师是我单位的,他是我文学道路上的引路人之一。他鼓励我向报社投稿,还给我很多名著看。有一次,他到我工作的办公室来办公后,悄悄把我带到一边,给我看一个信封,说是向《重庆日报》投稿的,要我写。他家里有很多好书,我去他家借书,他总是很热情地借给我。他不仅在文学创作上给予我指导,还在生活上关心我、鼓励我。”樊老师的眼中充满了感激之情,仿佛那些美好的回忆都历历在目。

“还有原重庆出版社的聂云岚老师,他写过《玉娇龙》。我拿着书稿去拜访他,他给我说,环境描写要从生活出发,要注意细节描写。他指着他面前的字桌说,这桌子上是怎么样就怎么样写,这样就写出了他的性格。他的话让我受益匪浅,让我明白了细节对于文学创作的重要性。他还耐心地帮我修改书稿,提出了很多宝贵的意见和建议。他的指导让我的创作水平有了很大的提高。”樊老师回忆着聂云岚老师的话,脸上露出了微笑。

听着樊老师讲述这些故事,我感受到了他对前辈们的尊重和感激之情。在文学的道路上,良师的指引就像一盏明灯,能够帮助我们少走很多弯路。他们用自己的经验和智慧,为我们照亮了前行的道路。我也希望自己在未来的创作道路上,能够遇到像何天才老师和聂云岚老师这样的良师,给予我指导和帮助。

作品背后的故事

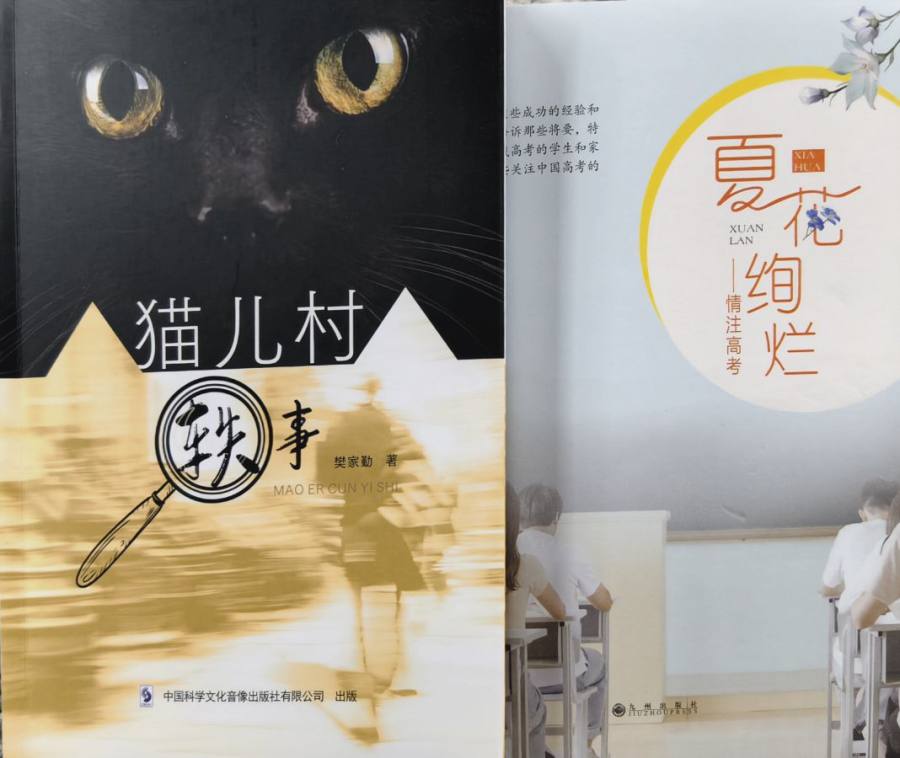

樊老师还向我分享了他的作品《猫儿村轶事》背后的故事。“这本书中的有些案件是我在工作中亲历、了解到的,很多都有原型。比如开头那个案子在湖北《警笛》上发表过,‘跨国寻亲’在《华西都市报》发后又在《特稿》杂志上转发。”樊老师一边说,一边拿出书给我看。

我接过书,仔细地翻阅着。书中的文字仿佛带着一种魔力,把我带入了那个充满神秘和悬疑的猫儿村。樊老师接着说:“这本书与报刊发表的有些变化了,我把很多素材进行了整合和创作,让它更加连贯和完整。我把书中的时间背景放在2008年奥运会期间,还把很多警种都集中在主人公身上,这样可以让小说的主人公更加集中地表现。我希望通过这本书,能够展现出社会的复杂和多样,让读者能够感受到生活的真实和美好。”

樊老师的创作过程让我感受到了他的用心和认真。他不仅仅是在写作,更是在创作一部有灵魂的作品。他对每一个细节都精益求精,力求让作品更加完美。他就像一位工匠,用自己的双手和智慧,打造出了一件件精美的艺术品。

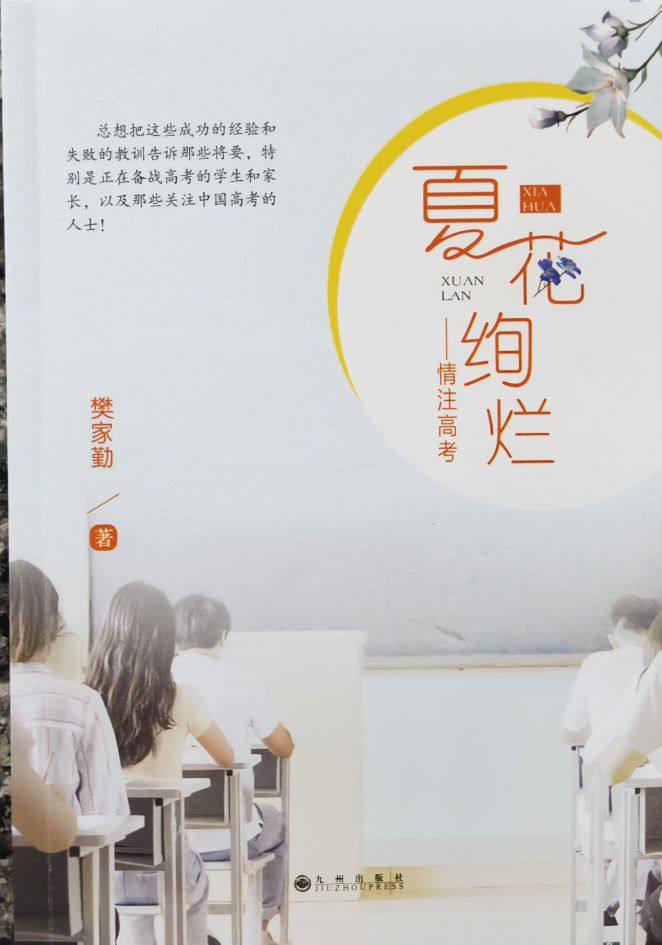

在与樊老师的交流中,我了解到他的另一部作品《夏花绚烂》。这本书以高考为叙事核心,通过一个普通家庭的备考历程,折射出中国教育生态与社会心态的复杂性。

“《夏花绚烂》以高考全过程为主线,系统呈现了家庭、学校、社会围绕高考的众生相。书中涉及专业术语的解析,兼具实用性与科普性,被评论家称为‘中国高考的缩影图’。”樊老师向我介绍道。

我对这本书的创作风格和特点很感兴趣,便问道:“樊老师,您在创作《夏花绚烂》时,是如何把握叙事风格和人物塑造的呢?”

樊老师说:“在叙事风格上,我注重细节真实,情感丰沛。我用生活化的场景传递深沉的情感,比如母亲王琳深夜赤足关电扇的描写,将父母‘如履薄冰’的担心具象化,引发读者的共鸣。在结构上,全书分15章,每章由数个小故事串联,既独立成单元,又环环相扣,形成‘日记体’般的亲切叙事。我希望读者能够通过这些小故事,感受到高考带给家庭和社会的影响,感受到那种紧张和压力。”

“在人物塑造方面,我塑造了典型的家庭群像。父亲尹志远和母亲王琳代表了中国家长‘毫无保留的付出’,他们为了孩子的未来,不惜付出一切代价。儿子尹竞进背着父母填报北京大学的情节,则揭示了代际观念冲突与青少年自主意识的觉醒。同时,我还通过配角的描写,扩展了群像,凸显了高考的全民性。高考不仅仅是一个人的事情,更是一个家庭、一个社会的事情。我希望通过我的作品,能够引发人们对高考制度的思考,对教育问题的关注。”樊老师详细地解释道。

樊老师的讲述让我对《夏花绚烂》有了更深入的了解。他的创作风格独特,既注重细节描写,又能够把握宏观的社会背景,让作品既有深度又有广度。他的作品就像一面镜子,反映出了社会的现实和人们的生活状态。

前辈的期望与我的感悟

不知不觉,我们的交流已经进行了很长时间。樊老师看着我,语重心长地说:“文学创作是一条充满挑战和机遇的道路,需要不断地学习和积累。你要坚持自己的梦想,不要轻易放弃。同时,要深入生活,用心去感受生活的美好和苦难,这样才能写出有价值的作品。文学不仅仅是一种表达自己的方式,更是一种传递正能量的工具。希望你能够用你的作品,为社会做出贡献。”

樊老师的话让我深受感动。他不仅仅是在分享自己的创作经验,更是在给予我鼓励和期望。我暗暗下定决心,一定要在文学的道路上努力前行,不辜负樊老师的期望。

这次拜访樊家勤老师的经历,让我收获颇丰。我不仅了解了他的创作历程和经验,更感受到了他对文学的热爱和执着。他就像一座灯塔,在我迷茫的时候为我指引方向;他又像一位慈祥的长者,在我遇到困难的时候给予我鼓励和支持。

在未来的日子里,我会以樊老师为榜样,不断学习和进步。我相信,只要我坚持自己的梦想,努力奋斗,就一定能够在文学的道路上取得属于自己的成就。同时,我也希望能够将樊老师的精神传承下去,激励更多的人热爱文学,追求自己的梦想。

离开樊老师家的时候,夕阳的余晖洒在我的身上,我感到无比温暖和充满力量。我知道,我的文学之旅才刚刚开始,但我已经有了足够的勇气和信心去面对未来的挑战。我期待着在文学的海洋中乘风破浪,创造出属于自己的精彩篇章。我相信,在樊老师精神的鼓舞下,我一定能够在文学的道路上走得更远,实现自己的人生价值。

在文学的世界里,樊家勤老师就像一颗耀眼的星星,照亮了无数人的文学之路。他的故事将永远激励着我,让我在文学的道路上不断探索、不断前进。我也希望,未来能够有更多的人了解樊老师的作品和精神,让文学的光芒照亮更多人的心灵。

让我们一起怀揣着对文学的热爱,踏上这条充满挑战和机遇的道路,用我们的笔描绘出美好的未来,用我们的作品传递出温暖和力量。相信在文学的天空中,我们都能够绽放出属于自己的光芒。

本文为正观号作者或机构在正观新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表正观新闻的观点和立场,正观新闻仅提供信息发布平台。

钱安

钱安