松下问童子,言师采药去。只在此山中,云深不知处。(唐•贾岛)

《寻隐者不遇》通过极简的笔墨构建了深邃的意境,其艺术思想集中体现为以简驭繁的叙事结构、虚实相生的意境营造和隐逸文化的哲学表达,展现了贾岛“苦吟”风格背后对诗歌张力与人生哲思的极致追求。

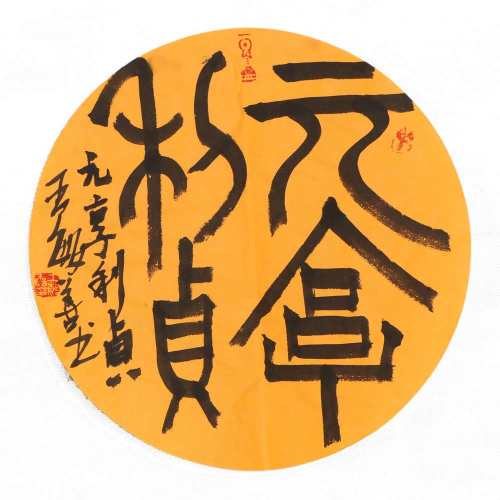

王敏善书

一、艺术手法

1. 问答体与留白艺术:全诗采用问答形式(“言师采药去”),却隐去问句,只录答语,形成独特的叙事空白。这种设计让读者自行想象对话过程,增强了参与感。末句“云深不知处”更以自然景象收束,将隐者的行踪融入苍茫云海,虚实相生,余韵悠长。

2. 以景写人,烘托人格:诗中未直接描写隐者,却通过“松”“云”“山”等意象构建其精神画像:松象征高洁,云喻示超脱,深山暗示远离尘嚣。隐者的形象与自然融为一体,凸显其淡泊名士风骨。

3. 语言极致凝练:仅20字完成叙事、写景、抒情三重功能。如“采药”一词既点明隐者活动,又暗含道家养生求仙之志;“不知处”三字既交代不遇结果,又传递出怅惘与向往交织的复杂情绪。

4.以简驭繁的叙事艺术:寓问于答的结构创新,诗歌以“松下问童子”起笔,后三句均为童子的答语,却隐含诗人的多层追问。通过“言师采药去”“只在此山中”“云深不知处”的递进式回答,巧妙浓缩了“师往何处去”“采药在何处”“具体在山之哪处”的三番问答,将原本需六句表达的内容精简为二十字,实现了“以答包问”的叙事压缩。

5.虚实相生的意境构建:意象与情感的双重张力 ,“松下”:既点明寻访地点,又以松树的苍劲象征隐者的高洁风骨,暗含士大夫“岁寒三友”的文化意涵。“云深”:以云雾的缥缈模糊隐者行踪,既写实描绘山中景象,又隐喻理想与现实的距离,象征隐者的神秘莫测与诗人内心的迷茫。

6.情感的层次递进:诗人的情绪随童子的回答从“初见松下的期待”到“师去采药的失望”,再到“知在山中的一线希望”,最终因“云深不知处”陷入更深的怅惘,形成“期待—失落—再期待—终惘然”的情感曲线,展现对隐逸理想的执着追寻与求而不得的矛盾。

二、隐逸文化的哲学表达

1.理想与现实的永恒叩问,对隐逸生活的双重向往:诗中隐者“采药去”的行为,既体现了魏晋以来隐士“悟道、养生、济世”三位一体的生活方式,也寄托了贾岛对超脱世俗、追求精神自由的向往。隐者的“不遇”不仅是物理层面的寻访失败,更是对现实社会中“理想人格难觅”的隐喻。

2.“不遇”的哲学深意,“云深不知处”的结局:并非简单的遗憾,而是通过“求而不得”的常态,探讨人生追求的本质——真正的隐逸不仅是地理上的归隐,更是内心对“不可知”境界的接纳,呼应了道家“无为”“自然”的哲学思想。

三、思想内涵

1. 对隐逸文化的礼赞:诗中隐者并非消极避世,而是主动选择与自然共生(采药、居深山),体现了唐代儒道融合背景下对“天人合一”境界的追求。贾岛借寻访不遇,反而强化了对隐士精神的推崇——真正的隐逸超越形迹,存在于精神层面。

2. 求而不得的禅意哲思: “不遇”是诗眼,暗喻人生中理想与现实的错位。但诗人未陷入失落,而是通过自然意象的升华(云深松老)将遗憾转化为对高远境界的敬畏,契合禅宗“不执着于相”的智慧。

3. 知识分子的精神投射:贾岛曾为僧侣后还俗,一生徘徊于仕隐之间。诗中“寻而不遇”实则是其自身矛盾心态的外化:既向往隐逸自由,又难以彻底脱离世俗羁绊。这种普遍性焦虑使诗歌超越个体体验,引发历代文人共鸣。

结语:《寻隐者不遇》以极简笔墨构筑多重意蕴,通过艺术留白与自然意象的象征,将一次失败的寻访转化为对隐逸精神的深刻礼赞。它揭示了人类永恒的精神困境——对理想境界的追寻虽常“不遇”,但过程本身已赋予生命超越性意义。这种“遗憾美学”与东方含蓄哲思,正是其艺术魅力历久不衰的原因。(图文/王敏善)

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版  王敏善

王敏善