朱培尔久处简室,晨昏临池。童年入门,长岁不辍;手熟腕稳,目明心静。碑学厚骨,帖学清神;行草常用,中锋为主,侧锋点入。起处不躁,收处不滞;枯润互映,轻重互参。远观势成山海,近察笔路分明。

行草贵在气口顺畅;字内守骨,行间留气。章法不求匠整,但求呼吸。疏处如陌,密处如林;纵向提拉,横向铺陈;黑白互让,留白生音。墨色分层:快行轻灵,慢行沉厚;干裂若秋风,润含如春水。观其大幅,气势自下而涌;观其小字,温润入微,光气内敛。

刻印以刀代笔。入石或直切若斧,或回锋若环;转折毫厘见分寸。印面在朱白间取衡,常凭计白当黑统摄全局;空白不空,既为形外廓,亦为气行道。刀法清醒,棱角见性,金石气沉稳而不滞。边款多以行草刻写,使刀与笔再度相逢;阳文与印面气质相应,四围合一,成一方完物。

小幅山居,多用暖灰铺地;树团以湿彩破入,再以干笔勒筋。青、赭、蓝互相压制,明处不跳,暗处不死;屋脊半隐,溪路回环。皴擦不繁,线多书写;水面多留白,风气满幅。画面虽淡,神情不薄;观之良久,胸中自宁。

书法令其知筋与骨;篆刻令其知重与质;水墨令其知空与气。三路并行,同源一线。线要方向,线须弹性;方向在,结构不散;弹性在,气息不死。一纸一石一山水,皆从此线生万变。

法度给向,节奏给时。书写当识起承转收,布白当知先后轻重。计白当黑,非徒手段,实为审美纲维。快慢、粗细、枯润互作反措;顿挫处为停,行笔处为行;停中有静,行中有歌。久看可闻无声乐律。

他常以香篆醒心,以古乐静耳。临池先沐手,观帖先潜心。言语平实,行事沉稳。文人气非外饰,需靠日常涵养:读史以明因,读经以立本,读诗以养情。心若静,笔自稳;心若高,字自高。

不独自乐,亦愿分享。讲艺入学舍,示范在展庭;以简语析法,以实例释疑。节庆书联,街巷挥毫;印会结友,雅集谈石。于公共场合,令观者近看一根线如何呼吸,近听一刀如何入石;使传统文化在日常生根。

他少问名目,多问语言。作后必反观:何处多余,何处可减。删繁守约,不以夸胜;宁取凝练,不事铺陈。日积月累,语言愈清;清而不冷,简而不薄。

观行草拼幅:大字凝重,小字绵密;侧锋处墨晕轻绕,若月罩树梢。观山居小景:树团湿破,干线勒筋;屋脊与叶向暗相互文。观两方印:一朱一白,相映成趣;边款行草,低声细语。三像互证,同源昭然。

常言:愿观者在一件作品前多停一刻。那一刻可看完整个流程:起与行、转与收;轻与重、虚与实;快与慢、枯与润。若能读懂一根线,即可洞见大半密码。共情由此发生,公共美育由此推进。

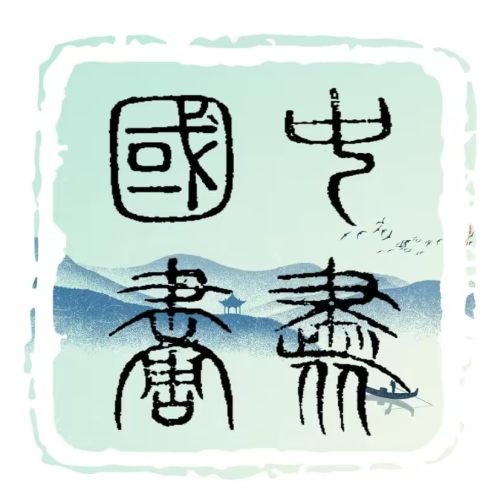

中书国画

中书国画官方正观号

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版