林文月/1933-2023/

以下检出2009年受邀参加林文月先生著作《三月曝书》简体字本在上海的发布会时的对谈记录。斯人远逝流芳在,仅以此文遥寄哀思。

沉痛悼念林先生!

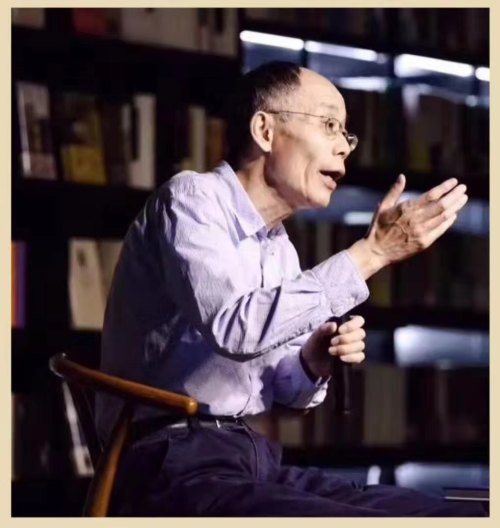

——陈子善

当一支笔在手的时候

——关于散文的经营

2009-4-27 来源:东方早报

陈子善:我是林文月先生作品的爱好者。上世纪九十年代我为上海教育出版社编一本海外学者散文选的时候,还专门收了林先生的作品。我认为林先生的作品,从大范围来讲,可以归入学者散文。《京都一年》有很多的注,一般的散文家怎么会这样写散文呢。实际上,《京都一年》是一本文化考察的散文集,不是普通的旅游书,它是一个非常细致的、对日本文化的一个考察,甚至可以说某种程度上是一种反思。因为林先生受过日本文化的熏陶,小时候就是学日文的,对日本文化是有一种亲和感,她亲身看了以后进行思考,思考的结果通过《京都一年》反映出来。我特别喜欢书里的一篇《京都的旧书谱》。《三月曝书》这个选本,一开始接连几篇都是跟书有关的,其中有一篇是说在阳光下读诗,这篇我也非常的喜欢,我没有想到林先生用这样细腻的笔调来写她对书的感受。林先生说自己不是一个藏书家,没有什么名贵的版本,但她里面有这样几句话非常的精彩,我要翻出来跟大家分享一下。她这样说,面对一本有年代的书,有时候反而会进一步阅读内容,前后翻动、摩擦纸张、欣赏字体都是极快乐的经验。我不知道各位有没有这样的经验,林先生有这样的经验,我也有这样的经验。我有这样的感受但是我没有这样去表述,类似的表述在林先生的这几篇文章当中很多。我觉得林先生对书确实有一种感情,她自己教书,她翻译出来的书是一本日本的诗集,她写出了自己的感受。还有一篇我特别喜欢的文章,读了非常感动,就是《从温州街到温州街》。因为众所周知的原因,我们没有办法见到台静农先生,我从事过台先生作品的研究,对台先生有一种特别的感情。

林文月:其实我对台先生的认识,除了真正见到面,还有也是通过陈先生的文章。因为他跟台湾学者秦先生两位编过我的老师台先生的书目。这些方面,陈先生下的工夫很深。而我的恩师是一位非常可敬可爱的学者,他不仅是一位学者、老师,而且对待我们、甚至我们的子女都很亲切,包括我的女儿和我的儿子都叫台老师为台公公。有的时候我的孩子下了课还会到台家看看台奶奶养的猫,背着书包就到台公公家取乐,就是温州街,他在台公公家随便玩,有的时候台公公还和他讲东讲西。台先生是位非常可敬可爱的老师。当然陈先生为台先生编过这样的书目我也非常感激。

《三月曝书》这本书比较特殊,因为主编周志文先生算是我的学生辈的,我虽然没有直接教过他,但是他说他要出一套台湾学人的散文集,他所找的对象需要先有一个专业,比如说汉宝德先生,他是建筑界的,黄碧端是教育界的,他也选了我。所以我们写文章不能随便地来谈,要带一点书卷气。我就特别有意地把各个散文当中关于书的,或者是能够代表我所谓学人风格的作品找出来,这里就会有一些像一本书的特殊题目和内容。作为一个散文作者,即使你要表示一种对学问、文艺的喜好,或者是研究,也不能呆板的正经,你必须有一种能够引人情趣的笔调,否则你写一篇论文就好了。所以一本书,我站在一个文艺作家的立场上来写,跟我站在一个学者的立场来写应该是有所不同的。这里面写到台北有一个地方也像这里,也是地下的,是一个旧书店,有一次我没事去看了一下,就看到一本薄薄的日本诗集,诗人不是很有名,诗集也不是我很熟悉的,可能是我孤陋寡闻,至少在我看来并不是很著名,但是我被其中的一首诗感动了,后来我把这首诗也翻译过来,就叫作《一本书》。从这个诗集我就想到,其实我们喜爱文学的人,很多人出书了,写文章了,他走了,你并不认识他。但是你为什么跟这个人有一种熟悉的感情,无论是敬佩还是喜欢,都是通过文字的。所以我觉得一本书是把若干从前人的文字记载在那里,他们走了,可是你偶然地翻到了,你看到了,你被文字打动了,你就通过文字跟他沟通了。甚至有的时候我会觉得,如果你真的有这样的写文章或者是记日记的经验,隔了很多年你再去翻的时候,你已经忘了当年自己为什么会写这样的文章,这样的感情,这样的思想背景。他是你,可是又好像不完全是你,你就好像通过文字和自己交谈了。假如说书可以感动人,文章可以感动人,是因为它有文字,它通过文字跟自己交谈,通过文字和别人交谈。这个文字它存在了,所以你可以和你所不认识的人、天涯海角的人、若干年后的人交谈。这是非常奇妙的,我看待书会有这样的想法,所以《在阳光下读诗》,是一本翻译中国古代文学的书,我在旧书店随便翻翻就买了。有一天我在加州的阳光下戴着草帽读这些英文的诗,我非常感动。因为翻译的是中国的诗,包括《长恨歌》《古诗十九首》。作者是一个英国人,他把这些诗变成英文,但是通过英文,我可以把握到这个人在那个时候写的东西。我觉得这是一个非常微妙的、爱书的人才有的因缘。

我从前在上海住过,我有一段童年的回忆。在北魏的时候有一本《洛阳伽蓝记》,它是把时间和空间分开来写,我们一般写这种书的时候,时间和空间都是放在一起写的。但是他是通过不同的纬度来写的,所以我就写了一本叫《拟古》。关于上海童年的记忆我写过很多篇了,我就想我能不能模仿《洛阳伽蓝记》来写,它有一定的方向,比如说顺时针转。我在写作的时候我就想,我小的时候读书读到五年级,我记得很清楚,我就想把从我家到学校所经过的地方一点点地写出来,就写成了关于上海的记忆的文章。很奇怪的是若干年后,台湾有一个大学的博士写了一篇论文叫《台湾人的上海经验》。他送给我这本书,其中有一段他就是要讲上海比较早期,当然不是很早了,在我的那个时候,六十多年前(我今年已经七十多岁了,我小学的记忆是六十多年前的上海)。一般台湾人到上海的经验,都是两岸互通可以旅行以后来的,所看到的都是现在的,而我那个时候是很多年前,是比较古老的上海。这个人很厉害,他把我的文章拿着当手册,一步一步地追寻。真的是把我吓坏了。我没有想到有一天台湾人到上海,可以拿着这篇文章,就这样,下面是怎么样的,要碰到什么了,他说都对。可是我真的是吓了一身汗,因为那个时候我没有想到两岸会互通,我只是把我的记忆写出来。真的是很奇怪,我们写作的人,当你一支笔在手的时候,你去写,你的记忆就伸出来了。有人说我的记忆很好,可是我的记忆并不是很好,我有一本写上海老房子的书,那是我离开上海很多年以后,我的一个学生,他是一个摄影师,他拿着摄影机,他说老师我替你来看你的老家好了,他不仅让我看了外面,里面的浴室和客厅都拍下来了。我看了以后非常的感动。我就写我的小时候,写我的老房子。他们后来说的也是很对的,我借助笔,借助文字,我的记忆就产生了。

林文月手绘上海旧居(虹口区江湾路540号)

陈子善:林先生始终没有忘记上海,始终记着上海,她是在上海长大的。从这个意义上来讲,也算是我们上海的作家。刚刚有一位朋友跟我讨论说,你觉得林先生的散文最打动你的地方是什么?我说泛泛而谈那可能没有太大的意义,我说我很受感动,她文笔很细腻。但是我注意到她在谈她散文创作体会的时候,多次使用了一个词叫经营。散文也是需要经营的,有经营和没有经营是完全不同的,是两个不同的境界。当然我不敢武断地说,没有经营就是低的境界,经过经营就是高的境界,但是确实是不同的。我觉得林先生的散文深得我心,都是经过她的经营的。另外还有一个给我印象非常深的感受,就是林先生的古典文学非常深厚、精湛,这对她的散文创作有很大的帮助。我们读她的散文随时可以感受到中国古典文化熏陶下面的白话文的成果。这一点好像台湾、香港有一些作家做的比较好。大陆由于大家都知道的原因,一度这个传统被割断了,所以我们现在有很多散文,辞藻非常的华丽、漂亮,但是言不及义。我很想请教林先生,您在散文经营方面,古典文化对您的影响。林先生是六朝文学的专家,她刚刚讲的一本书叫《拟古》。现在写作的人很少有这样的尝试,这种拟古不是形式上的模仿,而是精神上有一种契合,能够到这一点是很不容易的,所以我想请教林先生是怎么经营自己的散文的。

林文月:我觉得无论是散文还是诗还是小说,都要有技巧。所谓的技巧就是经营。我常常会听到人家说,我看到你一篇文章写的是什么,就把内容摘要给我了。难道文章就是这样的吗?也许同样写爱情,写一个主题,但是这个人比较会经营,他会把某些地方强调出来,某些地方隐藏起来,而不是说平平淡淡的就这样叙述过去。无论是小说、诗或是散文,内容都很重要,怎么样把这些内容表达出来,这个配合要很好,这就是我所谓的经营。当然刚刚承蒙陈先生的夸奖,他说到《拟古》这本书,其实我写这本书的时候是有一个目的的。大家知道西晋时候有一个诗人叫陆机,他写过拟古诗一组。因为他是西晋的人,所以他去模拟汉代的这些古代诗人的作品。但是汉代人的古诗变成陆机的诗的时候,并不是完全一样的。也就是说很像,但是你说不出来又有所别,所以你读的时候,会觉得和古诗很像,可是异中有同,同中有异。当然后来也有很多人做拟古的诗,像陶渊明,有的叫拟什么的,有的叫模什么的,有的叫仿什么的。我觉得有一点好奇,难道白话散文不能模拟古人吗?我就用这种态度去写。当然我也有别的不同的散文,只是有一些我特别要某一个主题、某一个感情思想,我也借助某一个古代的形式来把它表达出来。在陆机那个时候没有走出过中国,他的古人就是比西晋更早的作品,但是我是二十世纪的人,所以我的古人,当然可以有中国古代的,但是我如果懂得英文和日文的话,那作古的日本人,算不算我的模拟对象?可以的。作古的英国人也是可以的。所以我给自己规范以后,就用此来作为我写作的手段和技巧。像刚刚说到的按图索骥《江湾路忆往》,那个就是拟古。我也有一篇是模仿我的老师写的《丧事》,他那篇文章写的是他的老朋友,那个时候台奶奶刚刚去世一年,我也是知道的,我模仿他写了一篇《丧事》,就是追悼我的老师台先生。别人可能看不到我的那篇文章有什么特点。在纽约的时候我看到一个特殊的展览,就是一个画家把他的画展览出来,旁边是比他更早的一幅画,他是模仿从前的画的。如果你不看老的画,你会觉得这个人画得很好,可是你放在一起,你就会发现他是模仿这个,但是并不是完全的抄袭。所以我在文章发表的时候,我就把我自己的作品写出来了,后面加上一个我所模拟的对象,就好像是画的展览。我觉得是很有意思的实验。这种文章我在写的时候就有很多朋友跟我说,其实你并不用模仿。但是我就是想经过这样的一个阶段,因为你要模仿,所以你会把那篇要模仿的文章和诗看得更加仔细和认真,你或者模仿他的精神,或者模仿他的技巧。你不讲的话,两篇分开来没有什么特殊的地方,两篇放在一起的,有心的读者会觉得这是有心经营的创作。我是这样想的。当然我写了十几篇以后,就觉得这个阶段已经可以过了。

我在这里要特别讲一篇文章,叫《孩子你走了》,这篇文章的内容是我父亲生病,我每天去医院看我的父亲。隔壁房间发生的事情,我会听到。开始的时候,我听到一个小孩子很痛苦地叫。后来知道这个小孩子得了骨癌,医生说膝盖以下要截掉,父母很不舍得,所以先出院,然后去求仙问佛,求医问药。过了一年以后情况恶化了,他们又回来了,医生说现在已经更恶化了,大腿以下都要截掉了。过了一两个月又来了,两个大腿都要截掉。后来没有办法救了,突然之间九楼的那一层就很安静了,那个孩子走了。我没有看到这个孩子,但是我想象得到他的父母是陪伴在孩子身边的,他父母的体会我可以想象到,我怎么样写这样的感受呢?我就模仿了六朝魏朝的诗体。比如说统治阶级他可以去为一个摇船的人写他的心感,当然他是高高在上的人,但是他会用模仿的口吻来写下面人的生活。所以我虽然不是那个孩子的妈妈,可是我可以想象我是那个孩子的妈妈,我用古人的模拟写的对象的身份,我就写了这篇文章。我在写的时候,我完全进入到我所想象当中的诗里的孩子的父母,因为本来希望孩子好,却耽误治疗而失掉了孩子。其实这里面写的并不是我完全知道的,但是我走入到这个母亲的心当中,所以我就化成了那位母亲。我就把文章写出来了,我最后一句话是孩子你终于走了。我觉得让孩子受这样的癌症的折磨,作为一个母亲可能宁可他走了,这是一个非常痛苦的想法。可能很残忍,但是是一个很慈爱的母亲的心。如果我不用拟古的方式的话,我无法写这样的文章。如果从旁边来讲,都是很外在、很淡的感情。这篇文章不是小说,也可以说是一个文人的想象力,只有这个方式才可以写得出来。

纪录片《他们在岛屿写作:读中文系的人》(2015)画面

陈子善

陈子善官方正观号

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版