在中国现代文学史上,许多影响深远的新文学社团成立于何时,早已有了定论。文学研究会1921年1月4日成立于北京[1],创造社1921年6月8日成立于日本东京[2],中国左翼作家联盟1930年3月2日成立于上海[3],中华全国文艺界抗敌协会1938年3月27日成立于武汉[4],等等。唯独新月社的具体成立时间一直难以考定,或者确切地说,一直存在不同的说法。

关于新月社成立于何时,早在1958年版《鲁迅全集》的注释中就已经给出了一个说法。鲁迅在《〈三闲集〉序言》中写道“‘正人君子’们的新月社中人”,《鲁迅全集》对“新月社”的注释是:“新月社,成立于1923年的一个文学和政治的团体”,[5]这句话后来1981年版和2005年版《鲁迅全集》的注释都基本沿用了。现代文学史研究者薛绥之1963年发表《关于“新月派”》,文中对新月社的成立时间,就依据了1958年版《鲁迅全集》对新月社的这句注释,还进一步引用徐志摩1926年发表的《〈剧刊〉始业》中“我今天替《剧刊》闹场,不由的不记起三年前初办新月社时的热心。最初是‘聚餐会’,从聚餐会产生新月社”这句话作为佐证。[6]另一位现代文学史研究者瞿光熙读了薛绥之此文后,写下长文《新月社·新月派·新月书店》,对之“提出一些商榷的意见,也乘此补充一些史料”[7]。瞿文根据徐志摩发表于1923年8月6日《文学周报》第82号的《石虎胡同七号》一诗,得出如下结论:“可以肯定新月社成立于一九二三年八月以前,或成立于一九二三年春。”[8]1990年代以后,徐志摩研究者韩石山则在《徐志摩传》中认为,“新月社的成立,一般的说法是1923年3月。不会这么早”。“现在可以大致不错地说,新月社就是徐志摩这次返回北京(指徐志摩1924年3月初自浙江硖石返回北京——笔者注),在得知泰戈尔来华的准确时间后成立的。就是1924年的3月。”他接着又强调“从1924年3月组织起新月社”。[9]

归纳起来,关于新月社的成立,有1923年、1923年春(或3月)、1923年8月前、1924年3月等多种说法,莫衷一是。从中可知新月社成立于1923年至1924年之间,尤以1923年可能性更大些,应已成为共识,到底确切日期有可能考出否,一直是未知数。时光流逝了六十余年,而今,随着《张彭春清华日记》(1923—1925)的问世[10],再参照其他相关文献,这些疑问终于有了符合史实的解答。

张彭春(1892—1957)字仲述,天津人。为民国时期南开大学校长张伯苓之胞弟,与胡适、赵元任、梅贻琦等一起考取留美,1915年获哥伦比亚大学文学与教育学硕士学位,1922年又获哥大哲学博士学位。与此同时,他又对现代话剧有浓厚的兴趣,创作了英文剧本《外侮》等数种。张彭春后半生的杰出贡献是1948年任联合国人权事务委员会副主席期间,参与起草《世界人权宣言》。但他前半生有一个贡献却鲜为人知,那就是他是前期新月社的重要成员。他于1923年7月出任北京清华学校教务长,直至1926年2月辞职回天津。他参与新月社的创立和新月社的前期活动也正发生于这一时期。而要追溯张彭春与前期新月社的密切关系,则先要从他与徐志摩的莫逆之交说起。1919年底,徐志摩在美国克拉克大学获一等荣誉学士学位后,即入哥伦比亚大学政治学系攻读硕士学位。而张彭春该年也二次赴美,在哥大攻读哲学博士学位。因此,徐志摩与张彭春此时结识于哥大,是完全可能的。

当然,张彭春徐志摩密切交往更直接而有力的证据则来自《张彭春清华日记》。张彭春这部日记中首次写到徐志摩是1923年7月14日:“大学要约新人,如胡适之、张君劢、赵元任、徐志摩、陶孟和(?)、梁任公、叶企孙(物理)、刘崇(史),以后在人上时时留意。”次日又云:“昨天接着志摩信说君劢有要事同我谈,当代的文人有看重我的意思,自己无形觉著身价高些!”张彭春到清华走马上任是1924年7月2日,校务猬集,忙得不可开交。但他仍在日记中接连两天写到徐志摩,把徐志摩与梁启超、胡适等等量齐观,有聘用徐志摩的设想,还把徐志摩等视为“当代的文人”。7月18日云:“午饭在松坡图书馆,见著君劢、志摩。他们不知道我在清华就职。”到了7月24日又云:“今天同志摩谈的很多,我觉出一种特别的力量从他的精神上涌出来。”这就说明张彭春对徐志摩印象极好,评价很高。两天后又记:“昨天同志摩谈,对于文字我是一个哑子!”7月27日云:“文学兴趣因同志摩谈,又来叩门。这样小才气的外露不能远久。”又清楚地告诉我们,张彭春也喜欢文学,并很欣赏徐志摩的文学才华。7月31日张彭春日记又记,与徐志摩一起在天津“南开暑校”演讲:“晚志摩讲《未来的诗》,我《戏的未来》。”足见他俩当时的接触和合作已很频繁。

1923年5月,徐志摩在《小说月报》第14卷第5号发表散文《曼殊斐儿》和他所翻译的曼殊斐儿小说《一个理想的家庭》。到了8月12日,张彭春日记云:“志摩送来《小说月报》(十四卷四号)[11]。我读了志摩的《曼殊斐儿》”,并记下了阅读《曼殊斐儿》的具体感受:

“乃师”指梁启超。这段评点写得真好,对徐志摩有肯定,有批评,有希望,在当时来讲是并不多见的。

徐志摩再次在张彭春日记里出现,则要到三个月之后,而且与新月社的诞生直接相关了。1923年11月12日张彭春日记云:

张彭春日记中的这段记载真是太重要了,这是一个美好的设想,徐志摩他们希望在京的新文学作家能有一个互相交流和切磋的平台。这应该是新月社的滥觞,徐志摩和陈西滢还打算邀请周氏兄弟共襄盛举。有趣的是,张彭春当时恐还不知道鲁迅与周作人是兄弟,所以特别在鲁迅名字后注明“作人兄”,而丁燮林和郁达夫名字后也注明了他们代表作的篇名。那么,11月17日(周六)的聚会举行了吗?张彭春这天日记云:“今早进城,晚回来”,未直接记载这次聚会,11月18日日记也失记,但第三天即19日日记却耐人寻味:

请注意“又发生了‘新月社’”这句话,这是张彭春日记中首次出现“新月社”三个字,也是“新月社”三个字最早的文字记载,至关重要。它说明1923年11月17日的这个重要聚会不但按计划如期举行,而且张彭春也参加了,会上应该已把北京这批新文学作家的聚会名称定为“新月社”,否则他的日记中不会突如其来冒出一个陌生的“新月社”。而张彭春在日记中写到“新月社”,比徐志摩在公开发表的文章中写新月社要早得多。[12]

关于新月社的首次聚会,再查1923年11月17日(周六)周作人日记,果然有如下记载:

周作人日记中的这条记载也太重要了。这次聚会是张欣海、陈西滢和徐志摩三人出面邀请的,到会的人很多,高朋满座。具体哪十八个人,除了周作人、张欣海、陈西滢、徐志摩和张彭春五人外,其他十三位中,当时已到北京大学任教的郁达夫很可能也应邀参加了,但已不可考定;胡适1923年11月的日记缺失,他是否参加这次聚会,也已不可考;鲁迅则肯定没有参加,该日鲁迅日记仅两句话:“上午往女子师范校讲。往山本医院取药。”[14]到底有没有邀请鲁迅,还是邀请了鲁迅,鲁迅未参加,这已成了一个谜。上述邀请名单上的其他人,应该大都参加了吧?因此,新月社的发起人可视为张欣海、陈西滢、徐志摩、张彭春等位,周作人也参加了新月社首次聚会。这些都是我们以前所根本不知道的。

新月社的诞生时间既已定格在1923年11月17日,就要说到这批文人的这个聚会何以要命名为“新月社”了。已经有一个流行的说法,新月社之所以命名“新月”,与张彭春女儿起名张新月有关。但这个说法一直未能找到有力的佐证,而今第一手证据终于出现了。

张彭春一直留意印度诗人、戏剧家泰戈尔(Tagore)的作品。1923年7月30日张之日记云:“梁、徐要译Tagore的剧本,秋天他来的时候演作,徐让我排演。”“梁、徐”指梁启超和徐志摩,他俩为泰戈尔即将访华做准备,拟请张彭春导演泰戈尔的剧作。8月2日张彭春日记又云:“王尔德的作品,自然是浮的;Pater的作品,容易使我懒惰;Tagore容易让我坐在那里作梦。”到了11月12日,张彭春日记中又有如下一段:

《小说月报》1923年9月、10月第14卷第9号和第10号接连两期推出“太戈尔号”,欢迎泰戈尔访华。作者、译者有郑振铎、沈雁冰、王统照、樊仲云、徐调孚、赵景深等,阵容强大。徐志摩更是写了《泰山日出》《太戈尔来华》《太戈尔来华的确期》等文,大为宣传。他还希望张彭春也写,但张认为自己对泰戈尔了解不深,没有写。不仅没有写,还在11月13日的日记中对《小说月报》两期“太戈尔号”上的一些文章提出了自己的看法:

尽管如此,张彭春对泰戈尔肯定是喜爱的,《小说月报》“太戈尔号(上)”刊出了郑振铎译《〈新月集〉选译》,想必引起了张彭春进一步的兴趣,以至他做出一个决定,为新出生的二女儿起名“新月”。

张彭春日记1923年11月4日记云:“家事——新小孩来,预备一切。”11月7日记云:“今早送W到医院。”W是张之夫人蔡秀珠在日记中的代称。11月11日记云:“昨天早九点五十分,二女生。……母女都很好,现住在,孝顺胡同,妇婴医院。”张彭春二女儿出生的过程,《张彭春日记》中的记载是较为完整的。到了11月21日,张之日记又云:“昨天W同新月回家来。”这条记载再清楚不过地说明张彭春确实已为二女儿起名张新月。不妨这样推测,在11月20日张新月出院回家前三天,即11月17日中午十八位北京文人在来今雨轩聚宴时,到场者当然会向张彭春祝贺弄瓦之喜,同时也觉得借用自《新月集》的“新月”这个名字好,徐志摩和大家都同意把自己这个文人聚会也取名“新月社”了,正可谓是双喜临门。特别需要提出的是,张新月是11月10日出生的,而“发生了‘新月社’”的这个重要聚会11月17日才举行。因此,应是张彭春给二女儿起名在前,“新月社”的“发生”在后,这才顺理成章,而不是相反。

这就是新月社之名的由来,泰戈尔、《新月集》、徐志摩、张彭春和张新月,五者均缺一不可也。

新月社诞生后,张彭春对新月社的活动一直很上心。他1923年11月23日日记云:清华教务很忙,如再“研究中学课程”“又加上新月社的发现,更要忙死了!”这“三方面能一同并进,而发生效果吗?”“我对于三方面,实在都有兴趣”,可见张彭春当时已把参与新月社活动当作他要努力做好的三件大事之一。

此后,张彭春日记中不时出现与新月社相关的活动。1924年1月6日云:“昨天在聚餐会,适之到,长谈”,而1月5日的胡适日记云:“到聚餐会。是日到会的只有陈通伯、张仲述、陈博生、郁达夫、丁巽甫、林玉堂。但我们谈的很痛快。”[15]除了郁达夫和林语堂,其他到会者都是新月社同人。在家乡的徐志摩同年2月1日致胡适信中说:“适之,你这一时好吗,为什么音息又断了?听说聚餐会幸亏有你在那里维持,否则早已呜呼哀哉了”[16],应该包括这次张彭春参加的聚餐会在内。2月17日张彭春又记云:“昨天,西山饭店,聚餐会。大谈戏剧。”这些聚餐会其实都属于前期新月社的活动,当徐志摩不在北京时,新月社的聚餐会和聚会正是胡适、张彭春等在继续。

然而,张彭春在前期新月社的重头戏是导演泰戈尔的英文话剧《齐德拉》。可惜《张彭春清华日记》中的1924年日记只有1月至2月,3月以后至年底均付阙如。幸好张彭春1924年3月至5月的若干日记近年已另行披露[17],其中关于新月社排演泰戈尔英文话剧《齐德拉》[18]经过的记载,引人注目,用“惊喜”两字来形容也不为过。对这次排演的经过、意义和还存在的一些不足,已有较为深入的研究[19],本文只从张彭春扮演的角色和此次演出产生的影响这个角度再加申说。

1924年5月8日晚,“北京新月社同人”[20]在协和医学院大礼堂演出泰戈尔的英文话剧《齐德拉》,为正在北京的泰戈尔祝贺64岁生日。这是新月社成立以后的第一次正式亮相,而且是集体亮相,非同小可,北京各媒体争相报道,其中《晨报》对这次盛况空前的演出的报道是这样的:

这就清楚地显示,这次重要的《齐德拉》演出的导演不是别人,正是张彭春。遗憾的是,当时的报道和后来的研究,大都聚焦于林徽因和徐志摩,有意无意地忽视了张彭春担任导演的关键作用,甚至还有把张彭春误作“演员”的[22],这是不公平的。1924年3月23日张彭春日记云:

这是张彭春与新月社其他同人决定合作排演《齐德拉》,确定角色人选,也是徐志摩兑现前约,请张彭春出山,负导演之责。自同年3月26日首次排练到5月8日正式公演《齐德拉》,张彭春作为导演花费了大量的时间和精力,为此剧顺利上演操碎了心,功不可没。

《齐德拉》的这场演出,不仅在现代文学史和戏剧史上留下了浓重的一笔,实际上也是当时北京文坛各个流派汇聚的一次盛会。除了梁启超主持、胡适致词,新月社同人在台上唱主角,很少观剧的鲁迅也到场观赏了,当天鲁迅日记记得很具体:

这是新月社第一次出现在鲁迅的文字中,而且是中性的客观记录,很难得,以后鲁迅正式发表的文章中再出现新月社,就是嘲讽和批评了。在这场演出开始前,鲁迅还与以后的论敌陈西滢在台下握了手,[25]这也是出乎我们想象的。钱玄同当天日记也记上了一笔:“晚九时新月社演太谷儿戏剧Chitra于协和礼堂,为太先生祝64岁之寿旦,由梁任公赠名曰‘竺震旦’。”[26]至于周作人则似未出席,他该日的日记云:“上午往女高师。下午燕大假,陆秀珍女士来访。”[27]但二十六年后,周作人写了一篇短文《太戈尔的生日》,仍专门写了这次演出:“顶有名的一回是太戈尔的生日吧,大家给他演短剧《契忒拉》,徐志摩与林徽音都是重要的演员。那时梁任公主席,胡适之英语致词,说密司忒梁启超云云,座中有人私下批评,说胡适之英文到底不够格,他说梁启超(国音)而不是梁启翘。”[28]这就再一次说明张彭春导演的这场《齐德拉》演出影响之广泛和深远。

到了1925年,新月社仍在张彭春日记中占据显著的位置。日记1925年3月22日云:“今天到新月社,第一次见张东荪。”5月24日云:“进城,新月社午饭。”张彭春这里所谓的“新月社”,当指1925年1月徐志摩父亲徐申如与银行家黄子美合作租下的松树胡同7号“新月社俱乐部”。在此之前,徐志摩曾在他居住的石虎胡同7号松坡图书馆二部内寓所前挂出“新月社”牌子,按照饶孟侃的回忆,石虎胡同7号就“已成为一个名声颇大的文艺沙龙”[29],松树胡同7号“新月社俱乐部”就更热闹了,张彭春当然更是常客。

同年8月9日,张彭春的日记更详细:“昨新月社欢迎志摩自欧归。诸友得晤谈。志摩怨中国懒性强,无生气!俄国势甚可怕。新月社想改组加积极工作。太安逸!”8月17日又云:“昨在新月社与叔永、奚若、鲠生、适之、通伯、孟和、志摩、任光谈高等教育。……新月社无事业。少数人晤谈,也可算一种需要。只不负责的任意没有什么真诗的可能。”虽都只有三言两语,但张彭春对前期新月社活动不足之处的反思是到位的,与徐志摩在《欧游漫录:第一函给新月》《〈剧刊〉始业》等文中的自我批评也是相通的。完全可以想见,张彭春如不离开清华返回天津,一定还会在新月社中继续发挥其应有的骨干作用。

徐志摩1926年6月17日在《晨报副刊·剧刊》第1期发表《〈剧刊〉始业》,文中这样回顾新月社的历史:

这段话对张彭春在前期新月社中的地位和作用的评价很恰切,却一直未受到新月社研究者的重视。在笔者看来,从1923年11月17日在北京来今雨轩诞生,到1933年6月《新月》第4卷第7期在上海出版后停刊,新月社(包括后来的新月派)的历程前后有十年之久。这十年又大致可分为前期、中期和后期三个阶段,前期为新月社的诞生和《齐德拉》的上演为标志,中期以《晨报副刊》的《诗刊》和《剧刊》先后出版为标志,而后期则以新月书店的创办和《新月》《诗刊》两个杂志的出版为标志。徐志摩当然是贯穿始终的灵魂人物,但在前期,无论是新月社的聚餐会、石虎胡同7号“新月社”和松树胡同7号“新月社俱乐部”,以及演出《齐德拉》,张彭春都是积极参与的核心人物,连新月社这个社名都与张彭春息息相关。今后讨论新月社尤其是前期新月社,切不可再遗漏张彭春这个响亮的名字了。

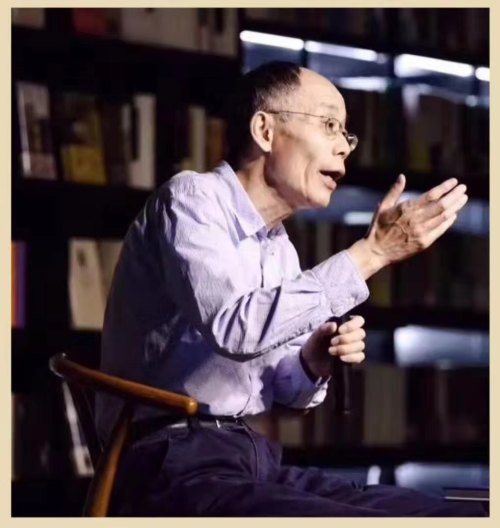

陈子善

陈子善官方正观号

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版