百年好合、百年大计、百年之约……中国人对“百年”有一种美好的执念。而今天,恰逢故宫博物院建院满100年,真正的百年一遇。

100年间,故宫从皇家的禁苑变成人民的博物院。高耸的宫墙,在古都北京围合着约72万平方米的空间,营造出独特时空——流淌的时间在特定的地理位置,被定格在高光瞬间。每一位走进这里的观众,都有机会移步千年,一眼万年。

故宫博物院今天迎来百岁生日。 新华社记者 金良快摄

一座生长的城

世界上现存规模最大、保存最完整的木结构古代宫殿建筑群,是故宫当之无愧的镇院之宝。

100年前,故宫建院亮出这件“展品”的一小部分。一时,万人空巷,“殿上积无隙地”。

100年,弹指太息。宫墙未挪,这件被列入《世界文化遗产名录》的“展品”身安室自宽,开放区域从不足总面积的30%,到超过85%。

宁寿宫花园(乾隆花园)前两进院落9月底加入开放行列。自249年前建成以来,27座宫廷建筑的装修、装饰基本维持原状。这些看得到的历史,是看点,更是故宫人的初心。

古华轩内,罕见的黑漆描金落地罩透出江南雅韵。“修复好的原件被请入文物库房颐养天年。观众看到的是严格按原工艺流程复制的。”故宫古建部正高级工程师李越解释,这种常用在南方室内装饰的大漆工艺,在北方户外易开裂。

今人仿古物,笔笔珍重。乾隆时的叶片随双钩枝蔓灵动点缀。到了光绪时,叶子机械地装饰在单钩枝蔓上。今天的匠人要先临古人笔触,娴熟掌握180余种皮球花纹样的画法和排列特点,才会落笔。

楠柏木贴雕轩顶天花也不常见。凸起的图案打造裸眼3D般的视觉氛围,营造出回声效果。这个可能应了乾隆“高歌谁和余”心境的巧思,成了待观众发现的惊喜。

这个保护修复工程只是缩影。为了更好地展示这座城,故宫人付出艰辛、汗水,有妥协,甚至有冲突。所有幕后,没有说明牌,只有飞檐交错,静守时光。

从1925年创建,国家动荡、民族衰弱之际,超前保护理念《完整故宫保管计划》被提出;到中华人民共和国成立后,故宫重新建立古建筑修缮队伍,失落已久的官式古建筑营造技艺被重新拾起。

1960年2月,故宫博物院高级钟表技工马玉良和师父一起修复乾隆年苏州造的钟。 冯文冈摄

千禧年刚过,故宫启动“世纪大修”。

2013年,平安故宫工程立项。

匠心寄故宫,岁月赠山河。宫殿变成展厅,博物院的气息扑面而来。

香港故宫文化博物馆、故宫鼓浪屿外国文物馆、新疆维吾尔自治区博物馆“故宫厅”……605岁的紫禁城就是故宫博物院,但故宫博物院早已不仅是一座紫禁城。

随着北京中轴线申遗成功,北京脊梁上最闪亮的博物院愈发迷人:养心殿有望年内开放。拥有12个展厅的故宫北院区明年揭面纱。

一座“5000年”的院

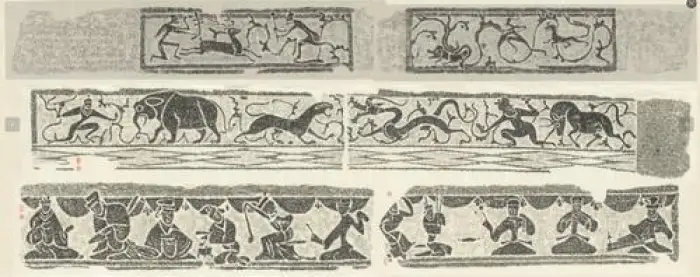

“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”大展上,两千多年前的青玉兽面纹璧、春秋时期的莲鹤方壶与清代的金瓯永固杯,实现了跨越千年的凝望。

这是对中华文明5000多年连绵不绝的最好注解,是故宫可以提供的、独一无二的交流。

即便秋雨连绵,也未影响观展热情。在高清文物图像随手获取的当下,观众用脚投出对中华文化的价值认同票。大家期待的不单纯是“看”,而是一次与先贤的“相遇”。

展厅里,《陡壑奔泉图轴》左下有“教育部点验之章”,是文物南迁时的民族记忆;20世纪40年代测绘的太和门图纸,是当代匠人对民族文化的致敬;黄庭坚《诸上座帖》几经流离,被张伯驹购藏并捐献国家……时光轮转,文物似舟,载渡对美、对文明的探索与传承,展现出海纳百川的文化气象。

抗战期间,第三批南迁文物装车。

一件唐代四瑞兽葡萄纹铜镜曾出现在故宫建院大展上。百年后再展,一同呈现的还有它的囊匣——翻盖设计,内侧手写文物名称并绘文物图。

这类“盒子”曾经没有文物身份。直到2004年,故宫开启建院以来规模最大的一次文物清理,文物资料等入账定级。院藏文物总数首次精确到个位——1807558件/套。

泱泱大国前行的脚步,让厚重的文化底蕴愈加扎实。如今,故宫院藏文物数量已增长到195万余件。

展出的一对掐丝珐琅仙鹤颇有观众缘,常出镜。100年前的《故宫物品点查报告》记载它们是:破铜珐琅仙鹤一对。

文运与国运相牵。5000年中华文明不再是此情此景成追忆,故宫成就了观众一次又一次的蓦然回首。

故宫文保修复部主任屈峰说,院藏可以贯穿整个中华文明的历史,谱系完整。12个保护修复工作室覆盖20多个门类,老手艺没丢;20余个科技实验室投入使用,传艺加入了新“技术”。“科技不会取代人去修文物。因为文物是人造的,修复里面有人的价值。”

一座沟通世界的院

百年大展上,银鎏金錾花花鸟纹葵式碗、金錾云龙纹执壶、掐丝珐琅嵌宝石缠枝莲纹多穆壶……文明的交流互鉴,通过流传有序的文物讲述。

八音合奏,是展览所在的午门及东西雁翅楼展厅的保留曲目。自故宫建院90年时启用,明清两代颁诏、献俘之地,以从容开放的姿态,拥抱四海,“紫禁城与凡尔赛宫展”“浴火重光——来自阿富汗国家博物馆的宝藏”等接踵启幕。

“走出去”的展览和多语种网站更是让“东方叙事”进入西方主流语境。目前,访问故宫网站前三位的国家分别是美国、俄罗斯和新加坡。法国贡献了欧洲最多的点击量。

在故宫,穿着中式传统服装的外国游客多了,挂着“工作证”的外国专家也多了。从故宫研究院,到太和学者,一座以学术连接世界的文明之桥架起。

英国李约瑟研究所荣誉所长古克礼作为太和学者2024年来访故宫。他希望“让全世界的人们都能了解和欣赏中国伟大的科学遗产”。截至目前,该项目成功搭建起跨越四大洲的学术桥梁,累计资助中外学者27位,涉及全球14个国家和地区。

从故宫走出的人、规范和经验,为全球文化遗产保护不断提供“中国智慧”:

推动建立中国—希腊文物保护技术联合实验室,搭建起文物保护技术领域多学科协同创新与资源共享的国际平台。

与世界建筑文物保护基金会携手推进乾隆花园保护修复工作,使其发展成为中美两国在文化遗产保护、价值阐释及人才培养等方面开展文化交流与合作的典范。基于此发起的CRAFT项目,带动近百位年轻面孔,投身中国乃至世界的遗产保护事业。

上个月,国际标准化组织文化遗产保护技术委员会第一届年会在故宫召开。我国牵头提出的馆藏文物防震标准提案通过立项,成为文化遗产领域首个启动研制的国际标准。

这些是故宫,是中国以开放理念深化国际交流合作的生动实践。

一座可以带回家的院

题写了第一块故宫博物院匾额的李煜瀛许愿,“希望故宫将不仅为中国历史上所遗留下的一个死的故宫,必为世界上几千万年一个活的故宫。”

一语祈祥,故宫“活”了,还很时髦。

百年大展提示观众,更多高清数字文物影像,可通过“数字文物库”“故宫名画记”栏目欣赏。

这句话是故宫热门展标配。每年,6至8万件院藏换领“数字身份证”。预计10年内,所有院藏完成数字化,实现永永其祥。

“价值挖掘是文化遗产活化利用的支撑,是遗产正确传承与共享的关键所在,也就是守正创新的‘正’,是创新的起点。”故宫博物院副院长朱鸿文说,“我们通过故宫收藏的文物来阐释万千气象的中华文明的五个突出特性,让故宫文化遗产在新时代焕发新的活力,为践行全球文明倡议,构建人类命运共同体发挥文化的作用。”

明年,故宫的“数字孪生”项目将落地,运用摄影测量、激光扫描和实时渲染等前沿技术,实现对古建筑沉降、古树健康、展厅温湿度等数据的实时监测。观众也将成为博物院的“参与者”,随时沉浸式感受世界文明史上唯一没有中断过的中华文明。

院内的文创商店,更像是展厅延续。箭亭广场东侧的“从故宫到天宫文创店”,观众可以喝着太空奶茶,感受古代天文智慧与现代航天的结合。交泰殿东侧打造的无障碍文化空间设置了体验区。一位视力障碍者留言:“通过触摸这些精心复制的琉璃瑞兽,我们‘看见’了传统建筑艺术的精妙。”

毛茸茸的千秋亭、万春亭月饼礼盒,成功吸引了年轻人;金瓯永固杯出了冰箱贴套组……静态的文物,通过创造性转化、创新性发展焕发新生。故宫文创事业部主任吴迪说,文创不仅是感官层面的产品开发,更需激发人们对传统文化的深度认同与文化自信。

一器一典,一殿一阁,历史长河中的气势磅礴,都可以被带回家。今年国际博物馆日,联合国邮政管理局发行“故宫博物院成立100周年”特别事件版张邮票,更是开启了博物馆文创国际传播的新模式。

在百年大展结尾,故宫人许新愿:愿今日之守护,足留后世回望;愿与亿万同胞,共创家国辉煌!

故宫百年大事记

1925年 故宫博物院成立

1933年 第一批南迁文物起运

1945年 在太和殿广场举行华北区侵华日军投降受降典礼

1949年 北平和平解放后,恢复售票开放

不断修缮让故宫生命永驻,这是工人们在维修北上门(1956年拆除)内地面。

1957年 开始大规模安装避雷针工程

1963年 编制完成院藏一级品文物简目

1974年《故宫博物院五年古建修缮规划》获批

1982年 成立文物保护试验室

1988年 被列入《世界遗产清单》

1999年 与香港中国文物保护基金会关于建福宫花园捐资复建工程的协议正式签署

2002年 武英殿大修试点工程开工,“世纪大修”拉开序幕

2005年 故宫博物院院徽标识启用

2008年 太和殿修缮后重新开放

2010年 “故宫淘宝”网上开张

2011年 故宫世界文化遗产监测中心揭牌成立

2012年 故宫网站公布了首批18大类藏品的目录

2013年 “平安故宫”工程立项

2016年 故宫文物医院、故宫教育中心、“建福榜”揭幕

2017年 故宫实现网络实名制购票

2020年 紫禁城建成600年

2022年 故宫北院区项目开工

2025年 故宫博物院建院100周年

(来源:北京日报)

编辑:孙露青

二审:李记波

三审:王长善

iPhone版

iPhone版  Android版

Android版